Neuartig zusammengesetzte Deckensysteme aus Holz

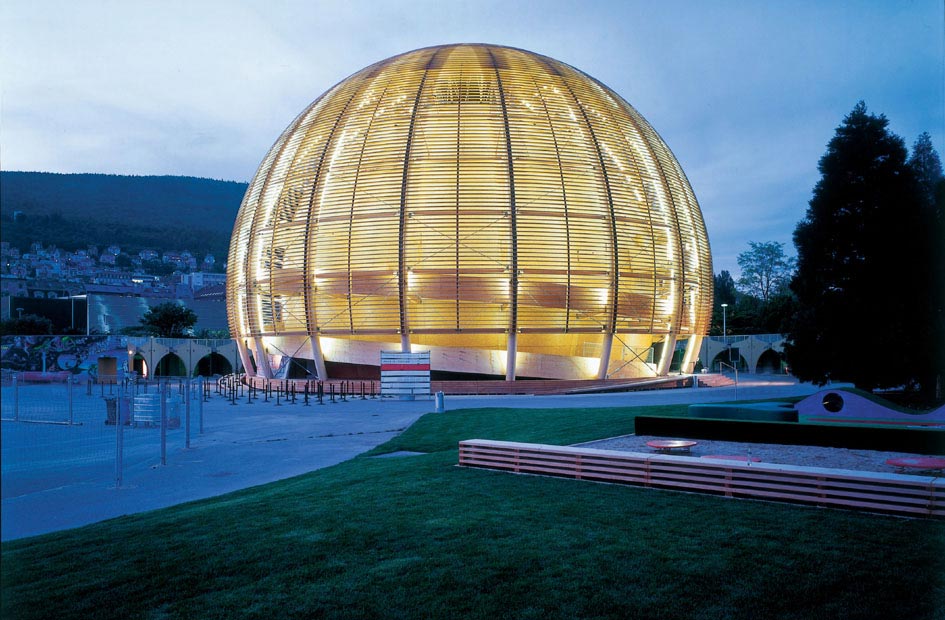

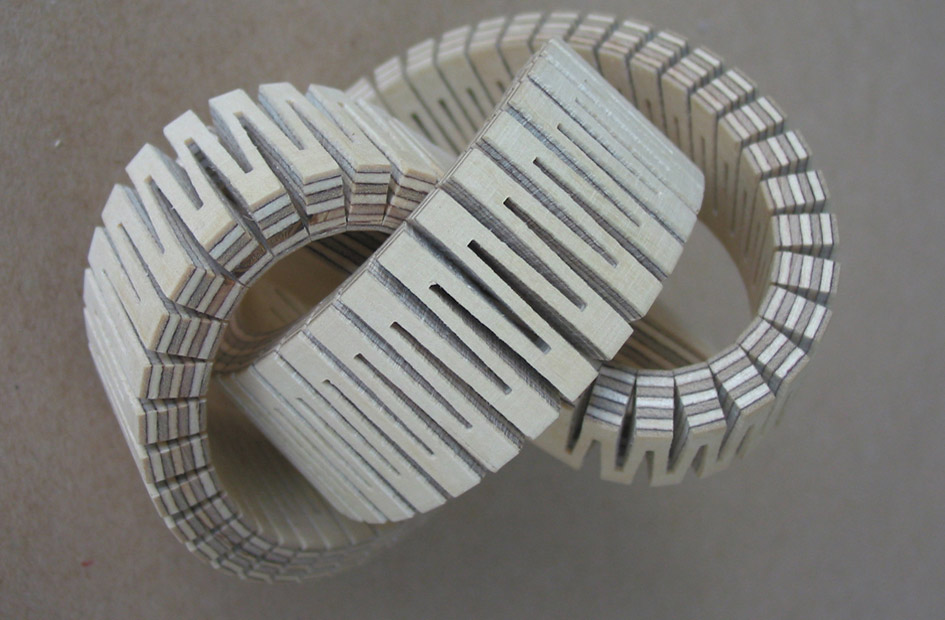

Bild links: Visualisierung des ETH House of Natural Resources (© mml Architekten, Zürich). Bild rechts: Furnierschichtholzplatten aus Buche mit wellenförmigen Vertiefungen für eine kontinuierliche Verbundwirkung zwischen Beton und Holz.

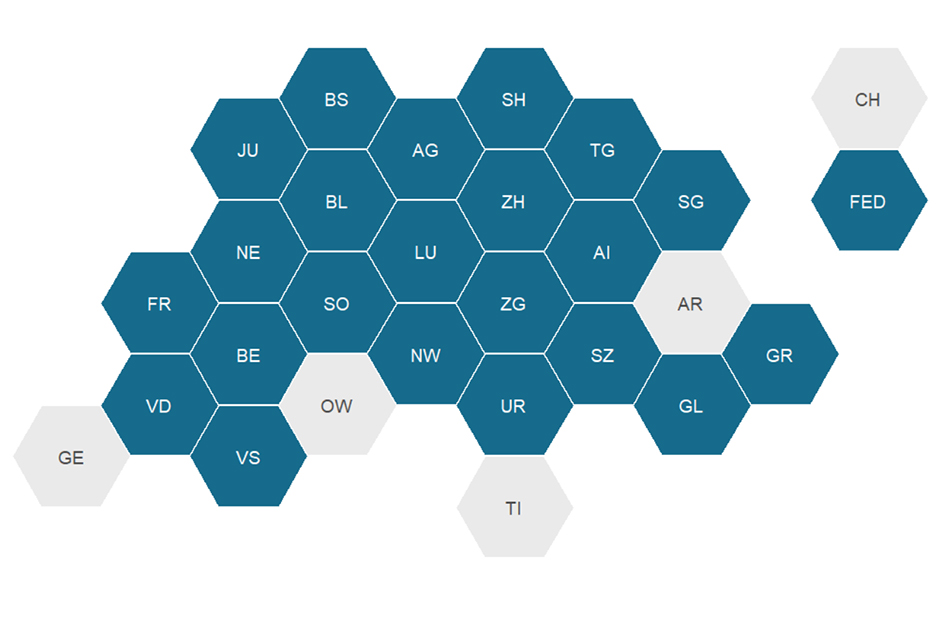

Bilder S-WIN

Nicht wenige Deckensysteme bewähren sich heute bereits auf dem Markt, sei es für gängige Bauwerke oder Grossbauten. Sie bieten Planungssicherheit für Architekten und Ingenieure, Klarheit für die Ausführung und Sicherheit für Bauträger und Benutzende. Aber auch neuartige Verbunddecken, z.B. mit hochfesten Holzarten, werden erprobt. Sie führen zu noch leistungsfähigeren Tragsystemen, befinden sich derzeit im Versuchsstadium im Massstab 1:1, werden aber in Kürze anhand eines Prototypen bei der ETH in Zürich zu einem Praxistest gebracht. Vorgestellt wurde zudem eine neue Technologie mit stirnseitiger Verklebung von Holz.

Deckensysteme aus Holz sind immer in Zusammenhang mit dem gesamten Bauwerk zu sehen. Sie stehen in statischem Verbund mit den Tragwänden und haben darüber hinaus eine wichtige Funktion in bezug auf die Haustechnik, auf Heizung, Lüftung, Wasser und Abwasser wie auch auf Elektroinstallationen. Bauphysikalisch bestehen Ansprüche an Schall- und Brandschutz, an das Schwingungsverhalten usw. Architektonisch stehen Gebrauchstauglichkeit und Ästhetik im Vordergrund. Wesentlich aber ist vor allem, dass die Systeme beim Bauen einfach zu handhaben sind und sich dauerhaft bewähren.

Die Palette ist heute so breit, dass der Ruf nach Standardisierungen nicht unverständlich ist. Ingenieur Pirmin Jung (Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG, Rain) plädierte in diesem Zusammenhang klar für etwas Abstand von zuviel Theorie zugunsten einer korrekten Ausführung, die für die Zufriedenheit der Bauherrschaften letztlich entscheidend sei.

Die Suche nach dem idealen Holzbauelement

Sinkender Nadelholzvorrat und zunehmende Bestände an Buche legen ein Nachdenken über neuartig zusammengesetzte Deckensysteme aus Holz nahe. Andrea Frangi und Lorenzo Boccadoro (ETH/IBK, Zürich) informierten über das Projekt einer Holz-Beton-Verbunddecke aus Buchenholz. Sie betonten, dass es sinnvoll sei, Buchenholz hochwertig zu nutzen und so vermehrt damit zu bauen. Das bedingt innovative Ideen und neuartige Anwendungen. Das erwähnte Projekt wird im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP66 ‹Ressource Holz› geführt.

Im Vordergrund steht Furnierschichtholz aus Buche, das sich durch einen hohen Grad an Homogenisierung – also wenig Strukturstörungen – auszeichnet. Durch Querlagen noch formstabiler gemacht, soll ein Bauteil geschaffen werden, das so stark und zuverlässig wie Stahl ist und so nachhaltig wie Holz.

An der ETH werden so Flachdecken aus Holz entwickelt, welche die bisherige Beschränkung auf einen Stützenraster von 6 x 6 m auf 8 x 8 m ausweiten. Das klingt bescheiden, erweitert aber den Anwendungsbereich von Holz beträchtlich. Das Projekt wird mit Industriepartnern vorangetrieben (Timbatec Thun/Schilliger Holz, Küssnacht a.R./Purbond, Sempach). Das Tragsystem dieser Flachdecke besteht aus Feld- und Stützenkopfelementen. Für Feldelemente ist Brettschichtholz aus Fichte eingesetzt, die Stützenkopfelemente mit ihren beträchtlichen Beanspruchungen aus Biege- und Querkraft sowie Querdruck bestehen aus dem festeren Laubholz, erneut aus Buche.

Durchstanz- und Biegeversuche, Untersuchungen zum Trag- und Rissverhalten sowie zur Duktilität zeigten, dass auf diese Weise Flachdecken aus Holz mit grossen Spannweiten und hohen Lasten möglich werden. Elemente aus Buchenfurniersperrholz sind auch hier der Schlüssel zum Erfolg.

‹Timber Structures 3.0›

Stösse sind bei Holzkonstruktionen oft unumgänglich. Direkt geklebte Längsverbindungen als tragende Verklebung von Hirnholz auf Hirnholz galten bislang als unausführbar. Christian Lehringer (Purbond, Sempach) und Stefan Zöllig (Timbatec, Thun) stellten ein Projekt vor, das mit stirnseitiger Verklebung von Holz zu ungeahnten Anwendungen von Holz führen soll: Timber Structures 3.0.

Künftig sollen kontinuierliche Stäbe beliebiger Länge und kontinuierliche Scheiben beliebiger Grösse herstellbar werden. Die so hergestellten Klebstoffugen wurden bisher auf Zug geprüft, Biegeprüfungen stehen noch bevor. Ferner sind weitere Tests und Untersuchungen z.B. bezüglich dynamischer Beanspruchung und Langzeittragverhalten notwendig.

Die Autoren sind jedoch zuversichtlich, dass hier ein System entsteht, das mit Holz bisher nicht realisierbare Flächentragwerke möglich machen kann. Geschossdecken, aussteifende Wände, Faltwerke, Kuppeln und Freiformen sind möglich, grundsätzlich alles, was sich auf einen Stab oder eine Platte reduzieren lässt.