Holz-Vielfalt in Buchform

Die Hohenheimer Xylothek kann online studiert werden.

Bild Universität Hohenheim

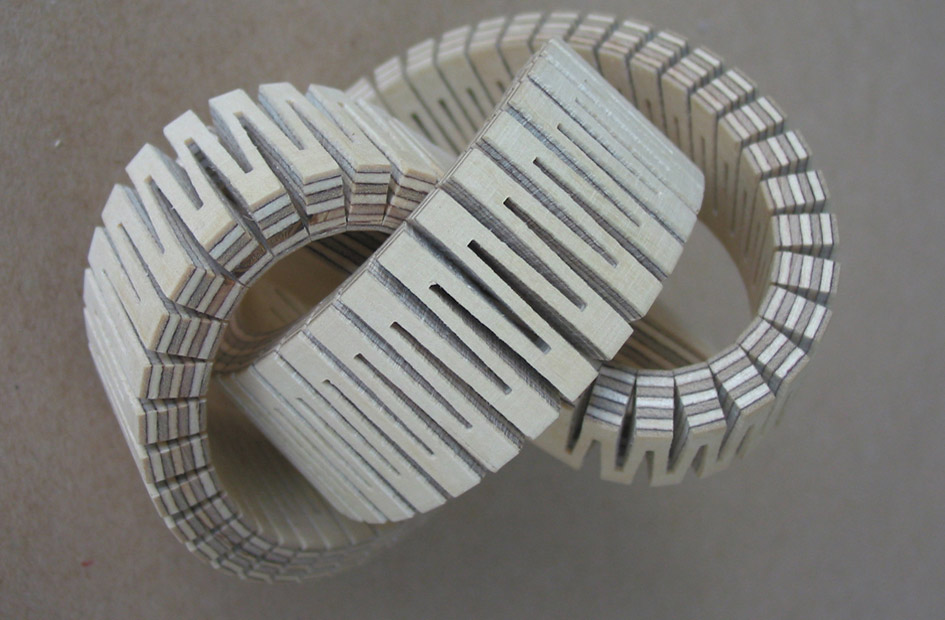

Um die 200 Jahre sind sie alt, der Körper aus Holz, die Etiketten aus rotem und grünem Leder mit goldener Schrift – und sie riechen nach Wald. Auf den ersten Blick erscheinen sie wie Bücher, tatsächlich sind es kleine Schatzkästchen: die Bände der Hohenheimer Xylothek.

Jeder Band erklärt eine Holzart, indem er in seinem Inneren auf Moos gebettet die wichtigsten forstbiologischen Einzelteile des Gehölzes darbietet: Quer- und Schrägschnitte von Ästen, konservierte Blüten und Blätter, Wurzelpräparate, Samen, Blütenstaub und sogar die Asche der jeweiligen Art. In der Mitte des Bandes, geschrieben auf einem kleinen, zusammengefalteten Zettel, findet sich zu jedem Gehölz eine Kurzbeschreibung.

189 Bände aus zwei Werkstätten

Die Silberpappel, der Lebensbaum, die blasse Feldrose, der Zwergwacholder: das sind nur vier der insgesamt 189 verschiedenen Arten heimischer europäischer Hölzer, die in der Hohenheimer Xylothek zu finden sind. Die Holzbibliothek besteht aus zwei Serien: Einer 44 Bände umfassenden älteren und eine neueren Serie mit 145 Bänden. Beide Serien stammen aus der Zeit um 1800, sind aber offenbar in verschiedenen Werkstätten gefertigt worden.

Mehrere Jahre brauchte der Präparator des Instituts für Zoologie, Thomas Plöttner, um die empfindlichen, handgefertigten Bände zu restaurieren. ‹Wir wollen diesen Schatz so vielen Menschen als möglich zugänglich machen›, sagt Dr. Annegret Bäuerle. Bereits vor Jahren befasste sich die Mitarbeiterin des Instituts für Zoologie der Universität Hohenheim deshalb mit der Digitalisierung der handgefertigten Kunstwerke.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Daneben gab es auch einen recht pragmatischen Grund: ‹Die Hohenheimer Holzbücher stossen weltweit auf grosses Interesse›, weiss Prof. Dr. Ulrich Fellmeth, der Leiter des Archivs der Universität Hohenheim. Gleichwohl sind die Bücher sehr empfindlich und müssen aus konservatorischen Gründen hinter Glas aufbewahrt werden.

Eine herkömmliche Nutzung, also das Aufschlagen und ‹Lesen› der Bücher durch Interessierte, ist ausgeschlossen. ‹Die bedauernswerte Lücke, unsere Holzbücher nicht der interessierten Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung stellen zu können, wollten wir schliessen. Deshalb haben wir das Projekt gestartet, die Hohenheimer Holzbibliothek im Internet zugänglich zu machen.›

Zeugen einstigen Reichtums

Obwohl Holzbibliotheken Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts weit verbreitet waren, galten sie damals schon als prestigeträchtiger Schatz. ‹Nur vermögende Leute konnten sich Xylotheken leisten›, erklärt Fellmeth. ‹Das waren meistens Besitzer grosser Grundstücke und Waldungen: Könige, Adlige, Klöster oder Forstakademien.›

So kam auch eine Holzbibliothek nach Hohenheim, wie Fellmeth berichtet: ‹Von 1820 bis 1880 war die höhere Forstausbildung des Königreichs Württemberg an der damaligen Land- und Forstwirtschaftlichen Akademie Hohenheim beheimatet, und die Förster beschafften sich für den Unterricht eine Holzbibliothek.›

Um 1880 verliessen die Förster jedoch im Streit mit den Landwirten Hohenheim und gingen an die Landesuniversität Tübingen. In der Hitze des Gefechts gingen die Holzbücher offenbar vergessen – und wären auch fast für alle Zeiten aus dem Gedächtnis der Institution gefallen. Bis in die siebziger Jahre lagen die Holzbücher auf dem Dachboden des Schlosses Hohenheim und verstaubten. Blossem Zufall ist es zu verdanken, dass sie damals wiederentdeckt wurden.