Über Wochen hätte man meinen können, die Schweiz bestehe nur noch aus ihren Banken, genauer: aus deren Dienstleistungen für transatlantische Kunden. Zeitungen und Nachrichtensendungen kannten Tag für Tag nur ein Thema: Kommt der Ablasshandel des hiesigen Finanzplatzes mit den USA zustande oder nicht?

Dass die Sommersession der eidgenössischen Räte auch Geschäfte wie die Swissness-Vorlage abschloss, um die zuvor jahrelang gerungen wurde, ging in dem Finanzgetümmel fast unter. Dabei betrifft diese Vorlage die ganze Exportwirtschaft und mithin einen Lebensnerv unseres Landes, der insgesamt weit mehr volkswirtschaftliche Relevanz hat als nur das Wohl und Wehe des Finanzplatzes.

Für all jene, die das Ergebnis nicht aus dem donnernden Strom der Bank-Nachrichten filtern konnten: Bei einem Industrieprodukt müssen nun mindestens 60% der Herstellungskosten einschliesslich Forschung und Entwicklung im Inland anfallen, damit es als Schweizer Erzeugnis bezeichnet werden darf. Neu kann ein solches dann auch das Schweizerkreuz tragen, dessen Verwendung bislang auf Dienstleistungen beschränkt war.

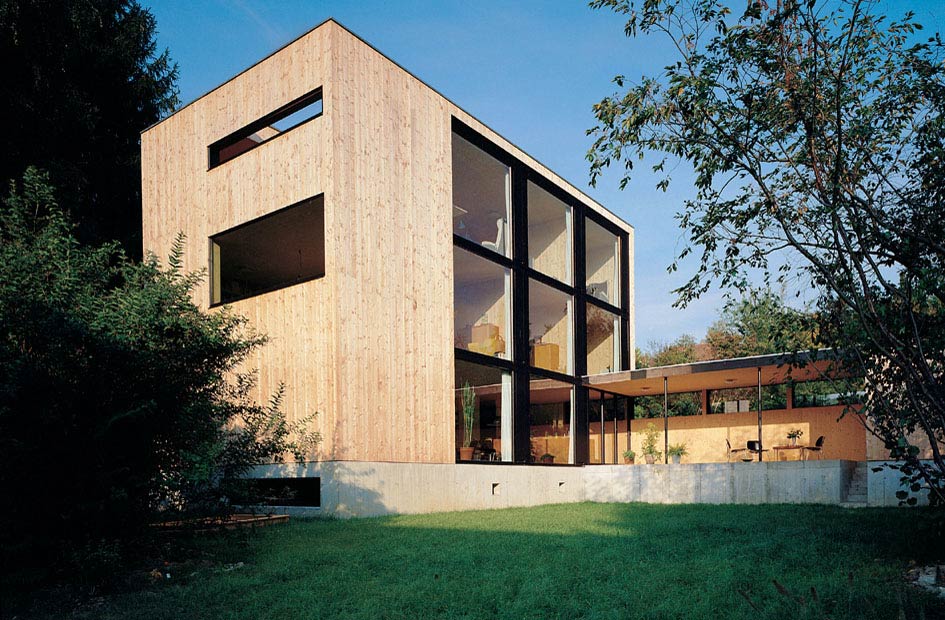

Der Ausgang der heiss geführten Diskussion zum Thema Swissness ist aus Sicht der Holzbranche positiv. Die relativ hoch angesetzte Vorgabe stützt die Exportbemühungen des als binnenorientiert geltenden Wirtschaftszweigs, und das ist gut so.

Allerdings befreit die nun zweifelsfrei definierte Swissness-Latte die Schweizer Holzexporteure nicht aus der Isolation, in der sie sich seit dem Inkrafttreten der Europäischen Holzhandelsverordnung EUTR im März rings um unser Land befinden. Denn die EUTR setzt Schweizer Holz als ‹von ausserhalb der EU kommend› prima vista ebenso dem Verdacht zweifelhafter Herkunft aus wie jede beliebige dubiose Fracht aus Weltgegenden, in denen die Scheidelinie zwischen Recht und Unrecht im Holzschlag und -handel kaum auszumachen ist. Da gilt Swissness wenig.

Selbst wenn es über die derzeit in Vernehmlassung stehende Revision des Umweltschutzgesetzes gelingt, eine Rechtsgrundlage analog zur EUTR in der Schweiz zu errichten, vergehen im besten Fall Jahre bis zur Einführung eines Regimes, das mit der EU kompatibel ist. So lang kann die Holzbranche im Verkehr mit Europa als wichtigstem Handelspartner nicht warten.

Deshalb führt kein Weg an einer Staatsgarantie für die Legalität und Nachhaltigkeit des Schweizer Holzes vorbei, wie es die auf nationaler Ebene im April eingereichte Motion Binder vorschlägt. Die Verhinderung von illegalem Holzschlag hat schliesslich in der Schweiz eine lange, selbstverständliche Tradition in Gesetz, Vollzug und Kultur, wie der Vorstoss festhält.

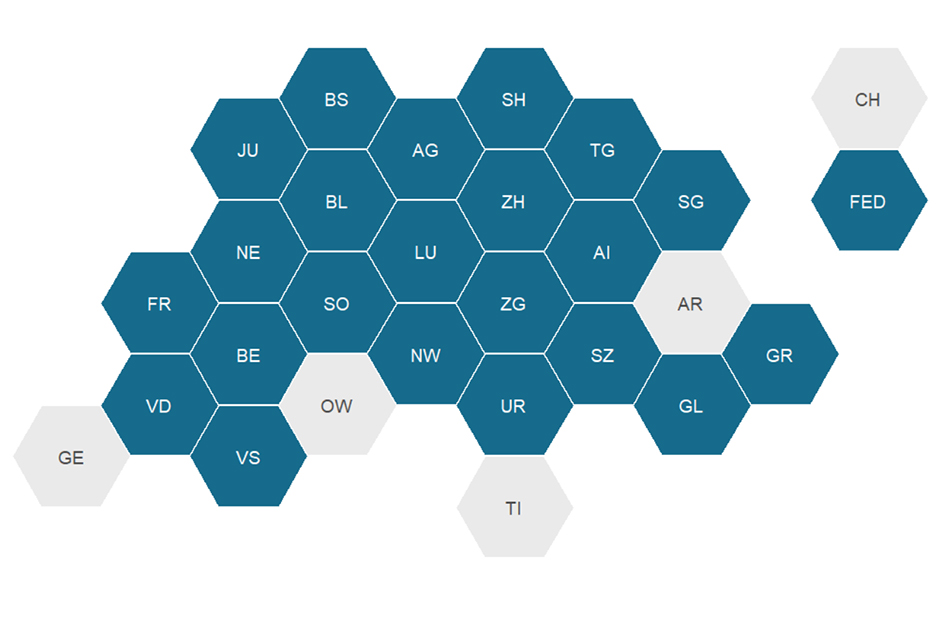

Bereits hat der Kanton Obwalden einem gleichlautend formulierten Begehren stattgegeben. Man kann nur hoffen, dass der Bund diesem mutigen Innerschweizer Beispiel bald folgt und Schweizer Holz im Export ideell ohne Wenn und Aber stützt.

Christoph Starck

Direktor Lignum, Holzwirtschaft Schweiz