Unbehandelte Fassaden: Aus alt mach neu

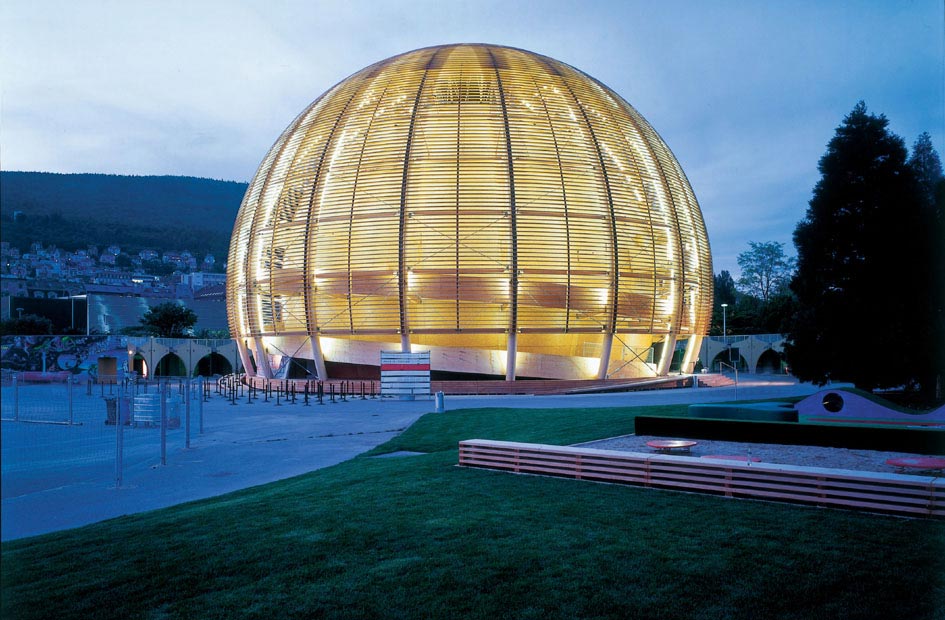

Unbehandelte Fassaden können mit dem Hochdruckreiniger periodisch gereinigt werden und sehen danach wieder erstaunlich frisch aus. Dazu hat die Berner Fachhochschule AHB in Biel Versuche gemacht und ein Merkblatt mit der richtigen Vorgehensweise herausgegeben. Nicht angezeigt ist die Reinigung per Hochdruckreiniger allerdings bei jeder Art von behandelten Holzoberflächen. Oben: Hochdruckreinigung einer naturbelassenen Eichenfassade. Unten: Vergleich Reinigung einer Eichenfassade mit Hochdruckreiniger – links vorher, rechts nachher.

Bilder BFH-AHB, Biel

Oft sind Farbveränderungen von naturbelassenem Holz ein gewünschter Effekt, oder sie werden aus ökologischen und ökonomischen Gründen toleriert. Wer es aber lieber einheitlich Ton in Ton mag und farbliche Akzente setzen will, der setzt auf eine deckende Farbe.

Wer sowohl die Maserung des Holzes als auch eine einheitliche Oberflächenfarbe sehen möchte, wählt die halbtransparente Lasur. Solche Behandlungen müssen zur Erhaltung der optischen und technischen Gebrauchstauglichkeit instand gehalten und nach einer gewissen Zeit komplett saniert werden.

Die Instandhaltung: beobachten, kontrollieren, warten, reparieren und nachbehandeln

Oft übernimmt man ein Haus mit einer bestehenden Behandlung, oder man ist beruflich verantwortlich für den Unterhalt eines Gebäudes. Wichtig ist hier, sich über die bestehende Behandlung der Fassade zu informieren, damit daraus die geeigneten Unterhaltsarbeiten abgeleitet werden können.

Viele Unternehmen bieten dem Bauherrn bereits bei der Erstellung von Gebäuden Wartungsverträge für die professionelle Instandhaltung von Fassaden an, was den Aufwand für den Unterhalt sicher und kalkulierbar macht. Idealerweise hat man schon bei der Bauabnahme eine Instandhaltungsanleitung vom Unternehmer erhalten, ansonsten lohnt es sich, sich bei einem Fachmann zu informieren und eine Instandhaltungsanleitung erstellen zu lassen.

Die Instandhaltung einer Fassade besteht aus jährlichen Kontroll- und Wartungsarbeiten. Es sind Arbeiten, welche zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit dienen. Sie beanspruchen wenig Zeit und kosten nicht viel, beugen aber kostspieligen Sanierungen vor. Denn Schäden in einer bewitterten Fassade können, genauso wie ein beschädigtes Dach, schnell zu gravierenden Schäden der Gebäudestruktur führen. So werden bei Fensteranschlüssen Kittfugen erneuert, beschädigte Fassadenbretter ersetzt und die nötigen Nachbehandlungen durchgeführt.

Die jährlichen Aufwendungen zur Instandhaltung des Gebäudes betragen je nach Gebäudealter ca. 0,4% des Gebäudeneuwertes. Unterschiedliche Bekleidungsprofile oder Oberflächenbehandlungen sind unterschiedlich aufwendig. Sicherheit beim Arbeiten geht vor: Ab 2 m braucht es gemäss Bauarbeitenverordnung bei Leitern eine seitliche Absturzsicherung, ab 3 m ein Gerüst. Die Verwendung von Rollgerüsten ist bis 8 m möglich.

Die Instandhaltung aus rechtlicher Sicht

Nach SIA 469 dient Instandhaltung der ‹Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen›. Instandhaltungsarbeiten können schon vor Ablauf der zweijährigen Garantiedauer für Beschichtungen nötig sein. In der Norm SIA 118/257 wurde das System der Instandhaltungsanleitungen aufgenommen, gemäss Ziffer 1.3.3. muss der Unternehmer Anleitungen für die Instandhaltung von Beschichtungen abgeben.

Der Unternehmer kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, welche aufgrund nicht befolgter Instandhaltungsanleitungen entstehen. Ähnlich verhält es sich auch bei Autos, wo die Gewährleistung nur greift, wenn die Serviceintervalle eingehalten wurden. Die Rechte des Bauherrn für verdeckte Mängel verjähren fünf Jahre nach Abnahme des Werks.

Der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmerverband SMGV hat deshalb mit der Instandhaltungsanleitung ‹Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich› ein Bewertungssystem entwickelt, welches einheitlich definiert, was die zu erwartende Gebrauchstauglichkeit der Oberflächenbehandlung ist und in welchen Zeitabschnitten die Fassade zu kontrollieren ist.

Nicht berücksichtigt sind dabei die zusätzliche Lebendsauer von qualitätsgeprüften Fassadenschalungen mit dem Lignum-Gütezeichen ‹Fassadenschalungen in Holz› sowie zusätzliche Behandlungen wie Hydrophobierungen und UV-Schutzmittel. Auch Verwitterungs- und Vorvergrauungslasuren fehlen bis anhin in diesem Bewertungssystem.

Die Instandsetzung: sanieren, renovieren und modernisieren

Nach SIA 469 dient die Instandsetzung dem ‹Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für eine bestimmte Dauer›. Die Instandsetzung der Oberflächenbehandlung wird gegen Ende der Gebrauchstauglichkeit vorgenommen, wenn die schadhaften Stellen nicht mehr punktuell repariert, sondern Arbeiten flächendeckend vorgenommen werden müssen. Instandsetzungen werden vom Bauherrn denn auch vorgängig als Einzelmassnahmen budgetiert.

Die Instandsetzungsintervalle von Oberflächenbehandlung sind von den eingesetzten Produkten, der Auftragsmenge, der Höhenlage, Nebelzone, der Konstruktion und Exposition der Fassade abhängig. Zum Beispiel liegt das Instandsetzungsintervall einer stark bewitterten Fassade mit transparenter Dünnschichtlasur und südlicher Exposition unter zwei Jahren. Bei einer geschützten Fassade mit nördlicher Exposition und weisser, dicker Beschichtung übertrifft es jedoch zehn Jahre.

Unterschiede je nach Oberfläche

Die Oberfläche kann glatt oder strukturiert sein, die Bekleidungsbretter können entweder in offener oder geschlossener Art vertikal oder horizontal angebracht sein. Vieles ist machbar, aber nicht alles ist sinnvoll. Aus Erfahrung weiss man, dass sich eine sägerauhe oder strukturierte Oberfläche und die vertikale, geschlossene Montage der Fassadenbekleidung positiv auf die Dauerhaftigkeit einer Oberflächenbehandlung auswirken.

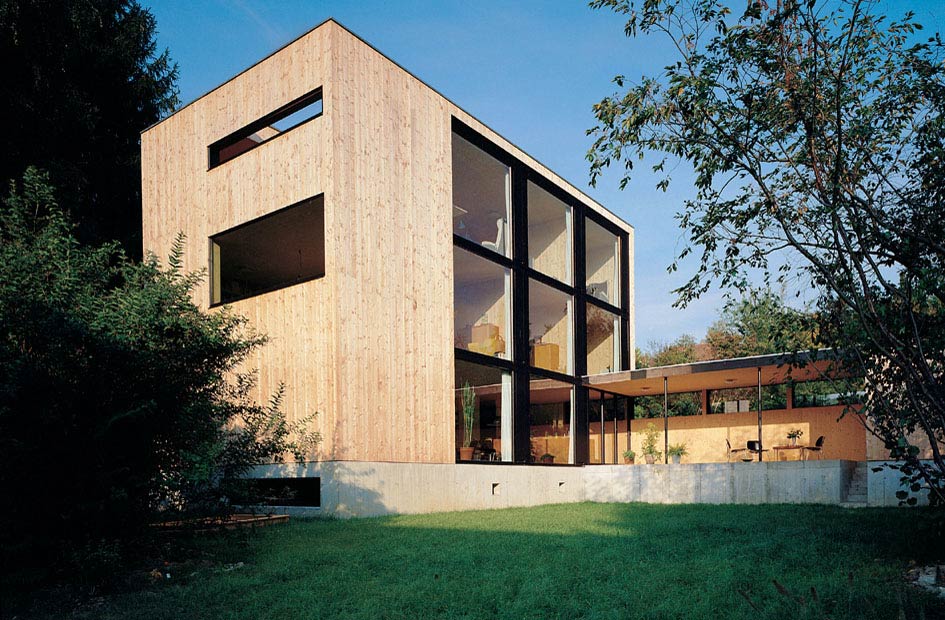

Holz kann auch im Fassadenbereich unbehandelt belassen werden. Die Holzfassade darf nass werden, wenn das Wasser abtropfen und das Holz genügend schnell wieder abtrocknen kann. Damit die Fassade entsprechend funktioniert, muss der Holzbauer beim Bauen den konstruktiven Holzschutz beachten.

Dabei vermeiden abgeschrägte Flächen stehendes Wasser, Distanzen über 4 mm vermeiden kapillare Fugen, und eine gute Hinterlüftung hilft beim Abtrocknen. Denn hat Holz eine durchschnittliche Feuchtigkeit unter 20%, so ist es von Natur aus genügend resistent gegen Pilze. Zudem hat man bemerkt, dass industriell getrocknetes Holz kaum mehr von Insekten befallen wird.

Verwitterungslasuren gleichen künftige Farbunterschiede schon vorgängig aus, indem sie die Endfarbe des natürlichen Vergrauungsprozess vorwegnehmen. Echte Verwitterungslasuren sind also eher als eine Übergangslösung zu betrachten ohne weitere Nachbehandlungen.

Die Farbechtheit von halbtransparenten Behandlungen mit Pigmenten hängt von der UV-Beständigkeit der gewählten Pigmente ab. Beständige Pigmente sind Titanoxid, schwarze oder rote Eisenoxide. Beständig sind auch eher gräuliche Farben mit wenig Buntanteil.

Mit einer nicht filmbildenden Lasur bleibt die Holzstruktur trotz Farbgebung erkennbar. Das Holz bleibt damit aber nicht vollständig vor UV-Strahlung geschützt. Solche Lasuren verlieren zwar schon nach ein bis zwei Jahren ihre optische Erscheinung und werden besonders an bewitterten Flächen schnell grau, sie können aber im Gegensatz zu schichtbildenden Lasuren viel einfacher nachbehandelt werden. Werden sie nicht nachbehandelt, entsteht keine Verringerung der Dauerhaftigkeit.

Filmbildende Dickschichtlasuren haben eine etwas längere Dauerhaftigkeit, sind aber einiges schwieriger zu sanieren. Die Oberfläche muss stärker angeschliffen werden; helle Lasuren lassen sich schwer halten, da das Holz zum Teil schon abgedunkelt oder grau geworden ist.

Deckende Oberflächenbehandlungen: filmbildende Farben und Lacke

Deckende Farben und Lacke schützen das Holz primär vor der zersetzenden UV-Strahlung und schützen das Holz auf der bewitterten Seite vor Schlagregen. Technisch gesehen ist eine solche Beschichtung eine reine Nutz- und Opferschicht, welche nebenbei optisch dekorativ wirkt. Ihre Abnutzung muss daher besonders beobachtet werden.

Wenn nötig muss sie erneuert werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass Wasser durch Risse ins Holz eindringt. Besonders grosse Querschnitte und Fassadenbekleidungen, welche ringsum behandelt wurden, können schlecht austrocknen und sind dann gefährdet. Eine unbehandelte Rückseite der Fassadenbekleidung, die Wahl von dünnen Brettern von ca. 19 mm sowie eine gute Hinterlüftung entschärfen diese Gefahr.

Vorsicht ist hier bei besonders dunkeln Farbtönen geboten: Sie können an sonnigen Tagen die Fassadenbekleidung bis 80°C aufheizen, was zu stärkeren Materialspannungen und daher öfter zu Rissen in der Beschichtung führt.

Ob Lasur oder deckend – sobald eine Farbe eine Schicht bildet, müssen bei der Nachbehandlung schlecht haftende Stellen vollständig entfernt werden. Die geeignete Technik richtet sich nach dem Typ der Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen, Abschleifen, Abbürsten, thermische Lackentfernung mit Heissluftföhn, Abbeizen oder Ablaugen.

Noch gut haftende Stellen müssen zumindest gut angeschliffen werden, damit sich die frische Farbe gut mit dem Untergrund verbinden kann. Die Farbhersteller geben zu jedem Produkt auch entsprechende Empfehlungen für die Sanierung ab.

Poröse Farben wie Schlemm- oder auch Schwedenfarben haben schwächere Bindemittel, was zu einer geringeren Haftung führt. Sie sind aber wesentlich dampfdurchlässiger – sie nehmen etwas Feuchtigkeit auf und geben sie genauso wieder ab. Solche Farben werden etwas dicker aufgetragen, können später aber auch einfacher mit einer speziellen Bürste angerauht und überstrichen werden. Die Bürste besteht statt aus runden Borsten aus abgeflachten Lamellen. Besonders bei ebenerdig zugänglichen Flächen können solche Farben auch von Privaten sehr gut selber nachbehandelt werden.

Vorbehandlungen: Primer, Grundierungen, imprägnierende Anstriche

Grundierungen dienen der verbesserten Haftung, zum Imprägnieren als chemischer Holzschutz oder als Primer zum Sperren von Inhaltsstoffen. Systeme mit passenden Grundierungen sind besonders bei kompletter Erneuerung einer Beschichtung wichtig. Ohne Primer können Holzinhaltsstoffe oder alte Behandlungen zu Verfärbungen oder verminderter Haftung der Oberflächenbehandlung führen.

Natürlich belassene Fassaden können bei der Reinigung zusätzlich mit entgrauenden Mitteln wie Oxalsäure aufgehellt werden. Der gewonnene Effekt ist aber ohne UV-Schutzbehandlung schnell wieder verloren.

Hydrophobierungen werden als Finish eingesetzt. Sie erzielen durch die niedrige Oberflächenspannung einen Abperleffekt, welcher das Eindringen von Wasser durch Risse oder Schraubenköpfe verringert. Hydrophobierende Behandlungen müssen periodisch geprüft und gemäss Hersteller erneuert werden. Sie eignen sich bei geschlossenen Beschichtungen und können eine beschädigte Oberflächenbehandlung als Sofortmassnahme vorübergehend vor Unterwanderung mit Feuchtigkeit schützen.

Hinsichtlich UV-Schutz gilt: Es gibt kein Mittel zur Erhaltung der frischen Holzfarbe an bewitterten Fassaden. Für überdachte Fassaden ohne Schlagregen gibt es hingegen schon recht gute Lasuren mit integriertem Schutz vor der Sonnenstrahlung. In deckenden Farben schützen sie vor der Alterung instabiler Pigmente.

Weiterführende Informationen

Die technische Beratung der Lignum erteilt unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis Freitag jeweils morgens von 8–12 Uhr kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um Holz. Rufen Sie uns an!