Les écobilans, un outil pour la promotion du bois et des biosourcés

Bref état des lieux et définitions

Aujourd’hui, les constructions neuves permettent de fortement limiter la dépense énergétique occasionnée par l’exploitation du bâtiment. En conséquence, la part de l’énergie grise (énergie non renouvelable cumulée nécessaire à l’extraction, la fabrication et l’élimination des matériaux) augmente significativement dans le bilan global. Il est donc primordial dans le cadre de projets de constructions neuves ou de rénovations de considérer cet impact et, pour le limiter, de recourir à des matériaux à faible énergie grise et à impact écologique réduit comme le bois et les matériaux biosourcés. Les matériaux recyclés ou encore mieux, réutilisés permettent également d’influencer cette part du bilan énergétique.

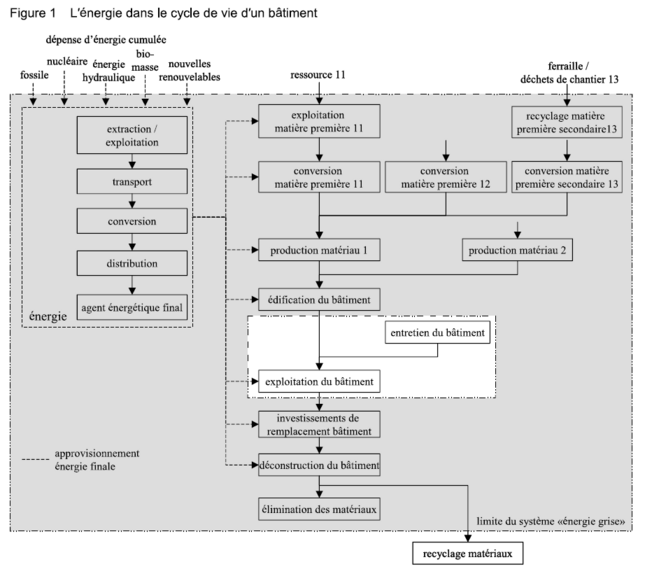

L’énergie grise annuelle d’un bâtiment prend en compte celles de tous les éléments de construction du bâtiment en tenant compte pour chacun d’une durée d’amortissement prédéfinie dans les conventions de calcul. Elle intègre les dépenses d’énergies cumulées de la construction et de l’élimination du bâtiment, y compris celles occasionnées par les éventuels remplacements. L’énergie d’exploitation (chauffage) et l’énergie dépensée pour l’entretien du bâtiment ne font pas partie de l’énergie grise. (voir figure 1)

Importance d’utiliser des données compatibles

Les données écobilans se fondent sur les flux de matière et d'énergie, qui sont évalués selon leur influence sur l'environnement. L'écobilan d'un bâtiment peut être déterminé en grande partie au moyen des données écobilans LCI, comme celles publiées par la KBOB, ecobau et IPB, dans le domaine de la construction relatives aux matériaux de construction, aux installations techniques du bâtiment, à la fourniture d'énergie, aux transports et aux processus d'élimination.

Pour garantir la reproductibilité et la comparabilité des résultats, les données utilisées doivent avoir été calculées en s’appuyant sur la même base de données Life Cycle Inventory (LCI). En effet, des différences peuvent apparaître entre les différents fournisseurs et les différentes versions.

Il est primordial d’utiliser des données compatibles. En effet l’élaboration d’un écobilan est particulièrement utile pour comparer des solutions entre elles ou pour se situer par rapport à des valeurs limites. Ainsi, plus que la nécessité d’avoir des données au plus proche des matériaux réellement utilisés (données fabricant par exemple), il est surtout important de considérer des données compatibles entre elles, quitte à devoir prendre des valeurs génériques pour certains éléments afin de valider un cadre adapté pour réaliser des comparaisons.

Ainsi les indicateurs chiffrés des écobilans sont des outils de comparaison, qui peuvent être calculés à l’échelle d’un bâtiment d’un élément ou d’une couche de matériau.

Définitions des différents indicateurs usuellement utilisés en Suisse

Les écopoints quantifient les charges environnementales résultant de l'utilisation des ressources énergétiques, de la terre et de l'eau douce, des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que de l'élimination des déchets. Ils permettent d’effectuer une pondération comparative de différentes nuisances sur l’environnement sur la base de valeurs cibles définies par la politique environnementale suisse. (Umweltbelastungspunkte = UBP)

L’énergie grise représente par définition la consommation cumulée d’énergie primaire non renouvelable (Fossile, nucléaire, biomasse issue du déboisement de forêts primaires). Cet indicateur permet des prédictions quant à l’efficacité de l’utilisation des ressources.

L’effet de serre permet d’évaluer les effets cumulés de l’émission de différents gaz contribuant au réchauffement climatique par rapport au CO22 (substance de référence).

Comparatif de quelques planchers

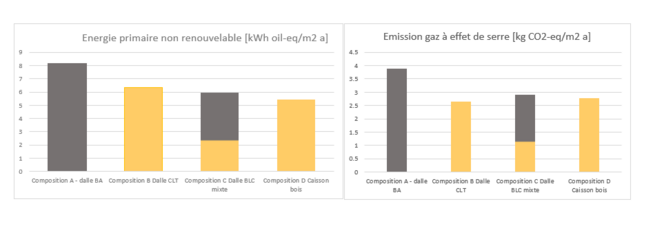

Les résultats du calcul sur le cycle de vie de quatre types de planchers sont représentés dans les graphiques en figure 3. Les différentes variantes analysées sont présentées en détail dans le tableau figure 2. Pour le calcul d’écobilan, les quantités de matériaux ont été adaptées en fonction de leur durée de vie propre selon le cahier technique SIA 2032 et compilées pour une durée de mise en œuvre en exploitation de 60 ans. Les valeurs sont celles de la base KBOB de 2022 <l’énergie grise dans le bâtiment>. Nous avons comparé des planchers équivalents répondant aux exigences (statique, incendie, acoustique) adaptées pour la conception de planchers entre logements pour des bâtiments de hauteur moyenne. Pour réaliser ce comparatif, nous avons tenu compte, des caractéristiques de fabrication et de mise en œuvre des matériaux existants sur le marché, vérifié les propriétés acoustiques des compositions bois sur l’outil lignumdata et la résistance au feu selon la documentation Lignum 4.1.

Ainsi il apparaît que les planchers bois ou mixtes bois-béton présentent des avantages en termes d’économie d’énergie pouvant atteindre 65% par rapport à des solutions en béton armé selon les variantes et indicateurs. Les valeurs sont précisées sur les graphiques en figure 3 pour chaque variante et les 2 indicateurs que sont l’énergie primaire non renouvelable et les émissions de gaz à effet de serre.

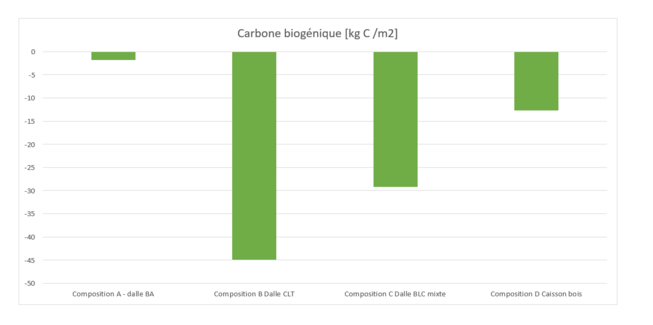

De plus, avec la mise à jour de la base de données KBOB en 2022, on peut aussi extraire l’indicateur du carbone biogénique, c’est-à-dire, la quantité de carbone stocké dans les éléments pour la durée de vie considérée. Cet indicateur est particulièrement avantageux pour les solutions mettant en œuvre des matériaux biosourcés comme le bois. On constate ainsi qu’une variante intégrant du bois massif permet de stocker près de 20 ans d’émission annualisée. Contrairement à l’énergie grise qui est dépensée aujourd’hui pour une économie escomptée à long terme, le CO2 biogénique est retiré de l’atmosphère lors de la construction et ne sera réémis qu’en fin de vie de l’ouvrage, dans de nombreuses décennies.

Impact du transport

Des outils plus précis comme les calculatrices béton (sans armatures) et bois du site treeze.ch peuvent permettent d’affiner des comparatifs entre des solutions très proches mais en faisant varier par exemple le lieu d’origine de la matière première (extraction sable ou pierre, fabrication du ciment pour le béton ; lieu d’abattage des arbres et du collage en élément lamellé-collé pour le bois par exemple). Cet outil est reconnu en Suisse et compatible avec les données d’ecobilans de la KBOB. La mise à jour en 2022 de la base KBOB permet néanmoins déjà de sélectionner une variante « bois suisse » pour plusieurs groupes d’éléments à base de bois.

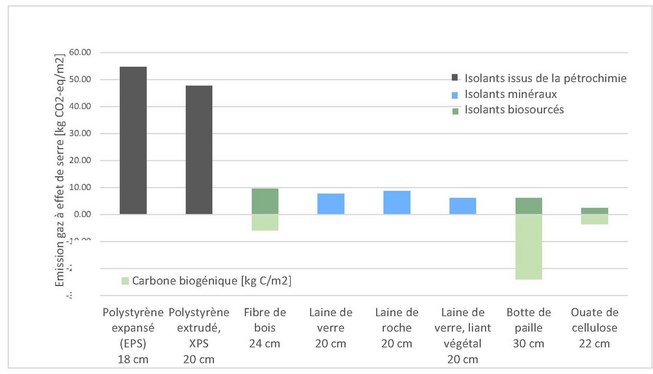

Comparatif de quelques isolants

Limiter l’énergie grise nécessaire à la fabrication des matériaux, par exemple en utilisant du bois, est un pas de plus pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Il en est de même pour les isolants biosourcés qui apportent une solution d’avenir. Ils offrent un optimum très intéressant entre gain énergétique lors de l’exploitation et dépense liée à leur fabrication. Le bilan écologique présenté en figure 5 se base sur des épaisseurs d’isolant qui correspondent aux valeurs d’isolation thermique exigées dans les normes actuelles.

Compact Lignum sur les bases des écobilans

Lignum propose dans un compact dédié, les différentes méthodes de déclaration ou de calcul des données environnementales en précisant les outils et les différents indicateurs clés pour le matériau bois. Ce document est disponible sur le shop Lignum dans la section « brochures ». Il permet de bien comprendre l’origine et les interprétations des différentes données environnementales existantes et des conventions utilisées aujour’dhui dans les normes en vigueur..

Les limites des écobilans

Les résultats des écobilans à l’échelle du bâtiment complet ne sont pas toujours simples à analyser. Ils constituent une information en termes d’ordre de grandeur mais ils restent difficilement exploitables en l’état. De plus, la réalisation d’un écobilan reste un travail subjectif selon les objectifs visés, les hypothèses prises, les méthodes employées et l’interprétation des résultats. Il est primordial de pouvoir remonter aux données exploitées, donc de réaliser ces écobilans en toute transparence. Le fait que nous disposions actuellement de données d’impact environnemental pour des produits génériques tirées de moyennes globales constitue également une limite du système. Ainsi, des isolants biosourcés, sont souvent encore marginaux et parfois mal documentés donc potentiellement péjorés dans les calculs d’écobilan. A l’avenir, et pour pouvoir prendre en compte des nuances locales, chaque fabricant devrait avoir la possibilité de faire calculer l’écobilan précis de ses produits sur la même base normative.

Mise en perspective

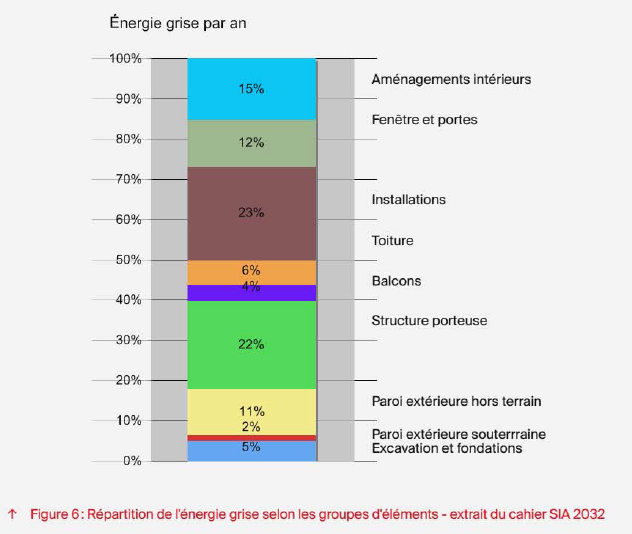

A l’heure actuelle, plusieurs tendances (émergence de certains labels par exemple) montrent que les écobilans seront de plus en plus demandés dans les projets de construction. Cependant, à l’échelle du bâtiment un exemple du cahier technique 2032 met en évidence, l’impact global de chaque groupe d’éléments. On y constate par exemple que la structure porteuse a autant d’impact que les installations techniques en termes d’énergie grise. Ainsi l’optimisation des matériaux n’est qu’un des bras de levier parmi d’autres pour améliorer un écobilan, même si les différents éléments combinés en agissant sur la structure porteuse, la toiture et les parois extérieures permet d’atteindre près de 40% de l’énergie grise du bâtiment.

On peut encore pousser l’exercice plus loin et prendre en compte le bâtiment dans son ensemble, son exposition, sa compacité, son ampleur, qui vont aussi avoir un impact important sur l’optimisation de la matière. Ainsi, un bâtiment régulier avec une trame simple, permettra toujours de réduire et d’optimiser la matière pour la structure d’un bâtiment. Or ce point est absent des calculs comparatifs par éléments et des analyses retenues par les différents labels.

Conclusion

La conscience croissante des enjeux environnementaux, l'innovation technologique et les efforts pour promouvoir le développement durable conduisent à un regain d'intérêt pour les matériaux biosourcés et c’est un heureux constat. Les caractéristiques tant énergétiques qu’écologiques de ces matériaux laissent entrevoir un réel progrès en matière d’écobilan de la construction. Des changements réglementaires, des incitations financières et une meilleure sensibilisation contribueront sans doute à une adoption plus large de ces matériaux dans l'industrie de la construction permettant ainsi de réduire l’impact écologique des bâtiments et de contribuer de manière notoire à l’atteinte des objectifs ambitieux de la politique climatique suisse à l’horizon 2050. Il appartient à la filière forêt-bois de valoriser pleinement le rôle qu’elle doit jouer dans l’apport de solutions aux enjeux climatiques grâce aux avantages que lui confèrent à la fois les excellentes propriétés environnementales du matériau bois et son implantation exemplaire en termes de filières courtes.