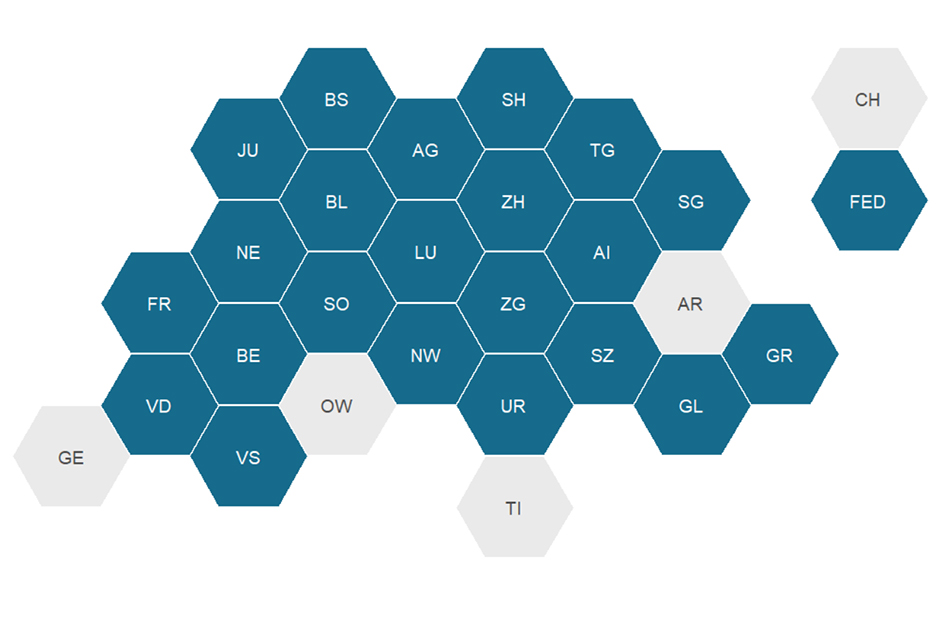

Österreicher entwickeln modulares Holzhochhaus

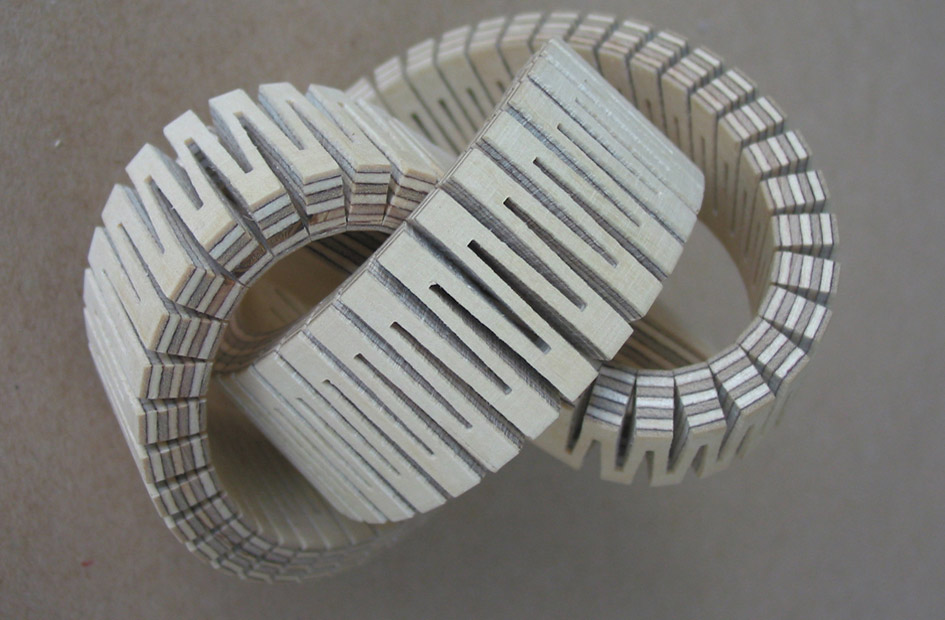

Die Module lassen sich nach dem System ‹MOHOHO› über- und nebeneinander einbauen, können einzeln gewechselt werden und bieten einen flexiblen Grundriss. Am Verbindungsknoten (Bild) werden die Module auf- oder nebeneinander zusammengefügt.

Bild Ingo Candussi | TU Graz

Nutzungs- und Lebensdauer von Gebäuden liegen oft weit auseinander. Wenn der Nutzungszweck einer Immobilie nicht mehr gegeben ist, wird sie meist abgerissen, obwohl sie noch einwandfrei nutzbar wäre. Auch bei Schäden in einzelnen Gebäudeteilen muss meist gleich das ganze Gebäude weichen. Das liegt daran, dass ein Neubau in den meisten Fällen günstiger ist als ein Umbau oder eine Erneuerung des Bestandes. Ressourcenschonend ist dieses Vorgehen allerdings nicht.

Im Projekt ‹MOHOHO› hat ein interdisziplinäres Team des Instituts für Architekturtechnologie und des Instituts für Holzbau und Holztechnologie der TU Graz gemeinsam mit den Unternehmenspartnern Kaufmann Bausysteme und KS Ingenieure ein System für ein modulares Holzhochhaus entwickelt und zum Patent angemeldet, mit dem sich dank flexibler Adaptierbarkeit die Nutzungs- und Lebensdauer verlängern lässt.

Kombination von Modul- und Skelettbau

Das System setzt auf eine Kombination von Modul- und Skelettbau. Die vorproduzierten, kreislauffähigen Skelettmodule bestehen aus einem Brettsperrholzboden und Stützen aus Brettschichtholz. Sie können mittels eines im Rahmen des Projekts entwickelten Verbindungsknotens schnell und sicher gefügt werden.

Der Verbindungsknoten ermöglicht zudem Lastumlagerungen, wodurch der Ausfall einzelner Stützen nicht zum Kollaps des gesamten Gebäudes führt, was erstens die Robustheit und damit die Sicherheit erhöht und in weiterer Folge die gezielte Reparatur einzelner Module ermöglicht. Zusätzlich sorgt ein im Knoten integriertes Elastomer-Lager für eine hohe Schalldämmung zwischen den Einheiten.

Reparaturfähige Tragstruktur

Um ein Modul oder einzelne Elemente zu wechseln, werden die Zuleitungen für Strom, Wasser und Heizung gelöst und die Verbindungen freigelegt. Der Knoten ist so konzipiert, dass ein Hubzylinder zwischen den Abstandhaltern eingesetzt werden kann, der die darüberliegende Stütze leicht anhebt. Dadurch lassen sich die Abstandhalter entfernen, und eine Scherplatte leitet die Kräfte nach dem Absenken des Hubzylinders um. Dies entlastet die darunterliegenden Bauteile und schafft den erforderlichen Raum für den Tauschprozess.

Rechnerisch kann ein Gebäude mit diesem Bausystem bis zu 24 Geschosse hoch sein, wobei allerdings ab einer Höhe von mehr als sechs Geschossen ein Betonkern notwendig ist, was den Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich erhöht. Die einzelnen Elemente sind zerlegbar. Im Rückbau können die Module entweder direkt wiederverwendet oder sortenrein getrennt werden. Die TU Graz hat bereits ein Folgeprojekt in Planung, bei dem dies im Mittelpunkt steht.

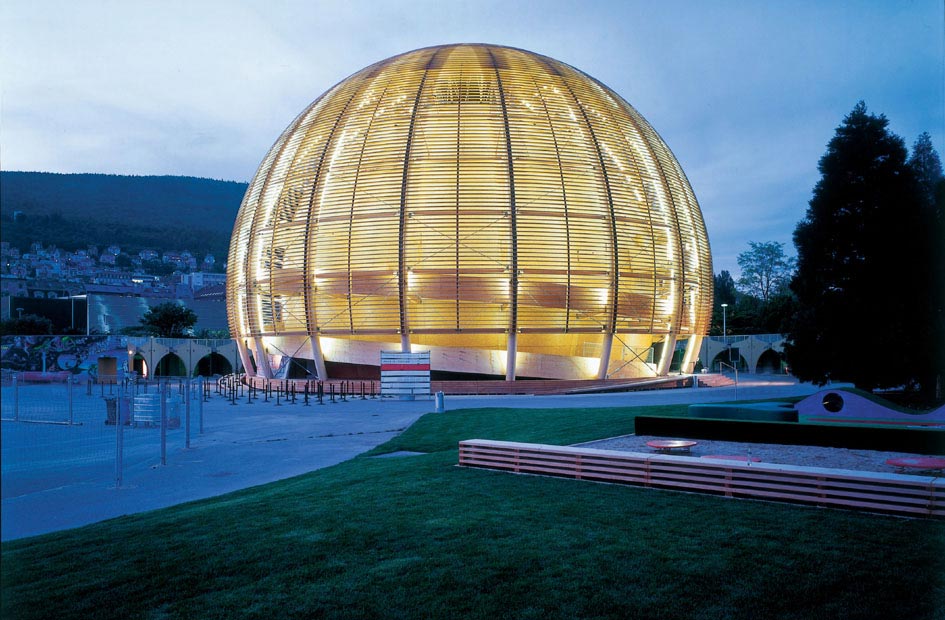

Schweizer Lösung: ‹Modul17›

Forscherinnen und Forscher der Hochschule Luzern haben bereits vor einigen Jahren für Holz-Hybridhochhäuser ein horizontal und vertikal flexibles System vorgeschlagen: das ‹Modul17›. Unter anderen wirkte auch die Lignum als Projektpartner mit. Das ‹Modul17› besteht zu fast 90% aus Holz und weist bei einer Höhe von etwa 14,5 m einen Grundriss von 17 x 17 m auf – daher der Name. Es passt sich den unterschiedlichsten Stadtstrukturen an.

Anhand eines etwa 130 m hohen Prototyps aus insgesamt 58 Modulen haben die Forschenden in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Praxis den Ansatz validiert und die Praxistauglichkeit nachgewiesen. Um das ganze Spektrum der Möglichkeiten von Holzhybrid-Hochhäusern aufzuzeigen, haben sie das ‹Modul17› und den Prototyp in verschiedenen Stadtstrukturen getestet und hinsichtlich Statik, Gebäudetechnik, Produktion, Montage, Wirtschaftlichkeit und möglichen Finanzierungweisen untersucht.

Links TU Graz: MOHOHO | HSLU: Modul 17