Dem Klangholz-Geheimnis auf der Spur

Im ‹Pilzlabor› wird das Klangholz systematisch Fäulnispilzen ausgesetzt. Markus Heeb und Iris Brémaud kontrollieren regelmässig, wie weit der Befall fortgeschritten ist.

Bild Empa

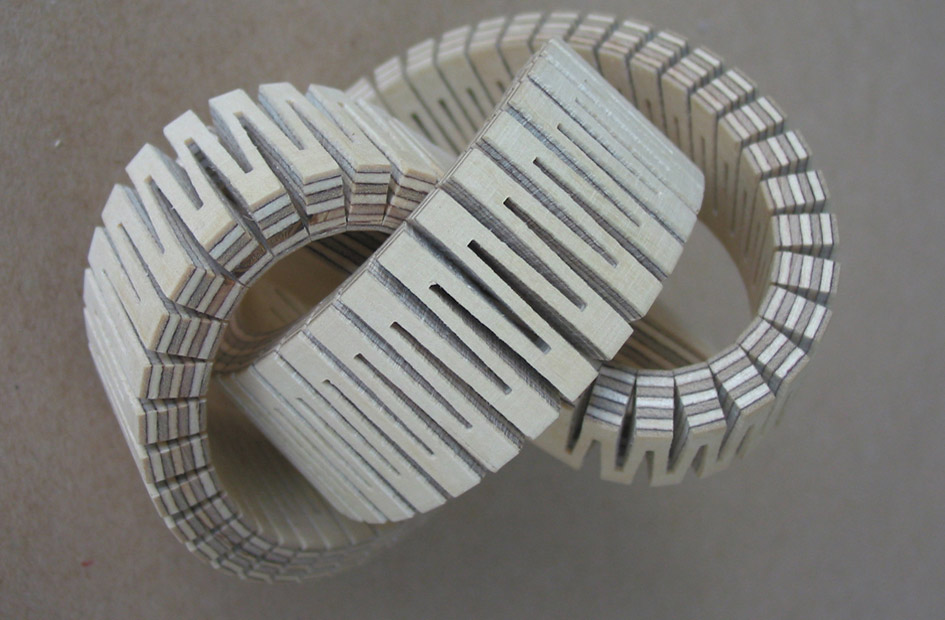

Die Stradivari gilt als Nonplusultra der Geigenbaukunst. Der Empa-Forscher Francis Schwarze hat ihre Klangqualität zusammen mit einem Schweizer Geigenbauer erreicht: Mit Hilfe des Fäulnispilzes Physisporinus vitreus, der ganz bestimmte Strukturen im Fichtenholz abbaut, gelang es ihm, Holz mit hervorragenden Toneigenschaften herzustellen.

Selbst ihr Vorbild überflügelten die ‹Pilzgeigen›: An einer Fachtagung 2009 traten zwei von ihnen in einem Blindtest gegen eine Stradivari an. Ihr Klang gefiel der Fachjury und dem Tagungspublikum besser als ein Instrument des italienischen Meisters aus Cremona.

Unterstützung durch die Walter-Fischli-Stiftung

Damit aus mit Pilzen behandeltem Klangholz bald einmal Geigen in genügend grosser Stückzahl gebaut werden können, will Schwarze nun ein standardisiertes Biotech-Verfahren entwickeln. Denn nur dann kann ein interessierter Industriepartner die Technologie auch weiterverwerten.

Für die Fortsetzung seines Projekts hat der Empa-Forscher in der Walter-Fischli-Stiftung einen neuen Geldgeber gefunden. Walter Fischli – Mitgründer der Biotech-Firma Actelion und selber begeisterter Hobbygeiger – hat beschlossen, Schwarze zu unterstützen: ‹Meiner Meinung nach wäre es unverzeihlich gewesen, dieses interessante Projekt, das Wissenschaft und Geigenbau so ideal verbindet, auslaufen zu lassen.›

Fischli verspricht sich davon, endlich dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, warum es Geigenbauern wie Stradivari und Guarneri um 1700 gelungen ist, derartig fantastische Instrumente herzustellen. Ihre Handwerkskunst sei sicher ein ausschlaggebender Faktor gewesen, doch offenbar habe auch das von ihnen verwendete Holz eine grosse Rolle gespielt.

Standard-Holzbehandlungsverfahren interdisziplinär entwickeln

Das Anfang September 2011 gestartete und auf drei Jahre angelegte Folgeprojekt wird geleitet von Iris Brémaud, einer Spezialistin auf dem Gebiet der Klangholzeigenschaften. Die Französin ist nicht nur dafür verantwortlich, dass die Fäulnispilze Physisporinus vitreus und Xylaria longipes die Proben von Fichten- und Ahornholz optimal ‹veredeln›. Sie ist auch bereits in Kontakt mit dem renommierten Basler Instrumentenbauer Michael Baumgartner, unter dessen Leitung aus dem ‹Pilzholz› Geigen angefertigt werden.

Bis er das erste Pilzgeigenholz allerdings in Empfang nehmen kann, müssen an der Empa allerdings noch zahlreiche Tests an unbehandeltem und behandeltem Holz durchgeführt werden. Fachleute ermitteln gegenwärtig systematisch Schallgeschwindigkeit, Schallschwächung und Dichte des Klangholzes, Ultraschallexperten entwickeln Methoden, um nachzuweisen, in welchen Bereichen der Fäulnispilz aktiv war und wo nicht.

Profis für optische Messverfahren setzen Verfahren ein, mit denen abgebildet werden kann, wie verschiedene Klanghölzer und auch ganze Instrumente akustisch abstrahlen. Später ist es dann auch wichtig, mit Fachleuten der Psychoakustik zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, wie Violinspieler und Zuhörer die Musik einer Pilzgeige wahr- und aufnehmen.

Link www.empa.ch