Begegnung mit Ikonen der Moderne

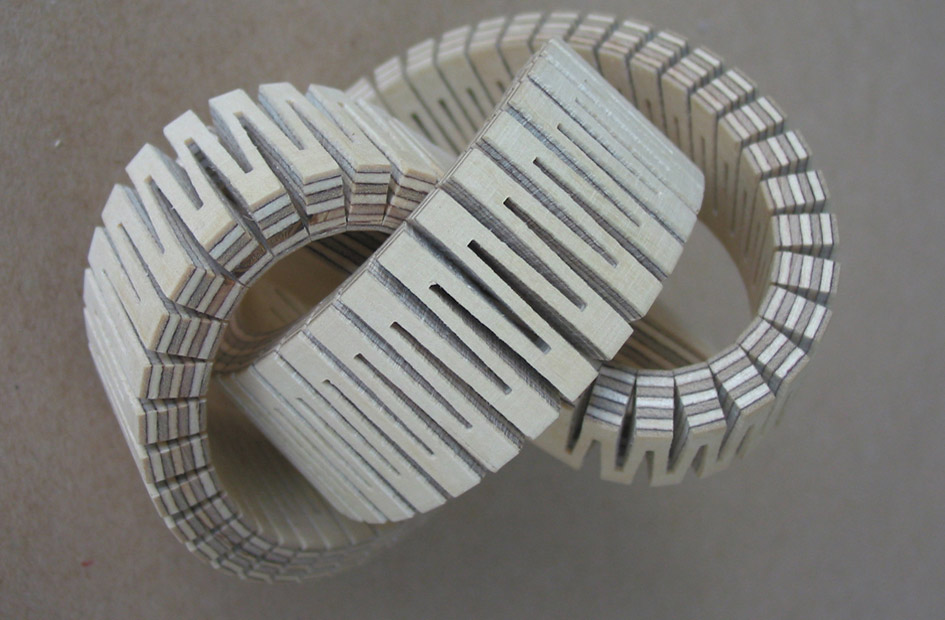

Rechts: Rot-Blauer Lattenlehnstuhl (Rodblauwe stoel) von Gerrit Rietveld (1918/1923). Sowohl zum Eigenbau als auch zur Serienfabrikation eignen sich die verwandten Elemente besonders gut, da sie auf einfachste Weise maschinell herzustellen sind bzw. auf standardisierten Holzmassen beruhten. Der Stuhl wird seit 1973 von Cassina produziert.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Foto: Andreas Sütterlin

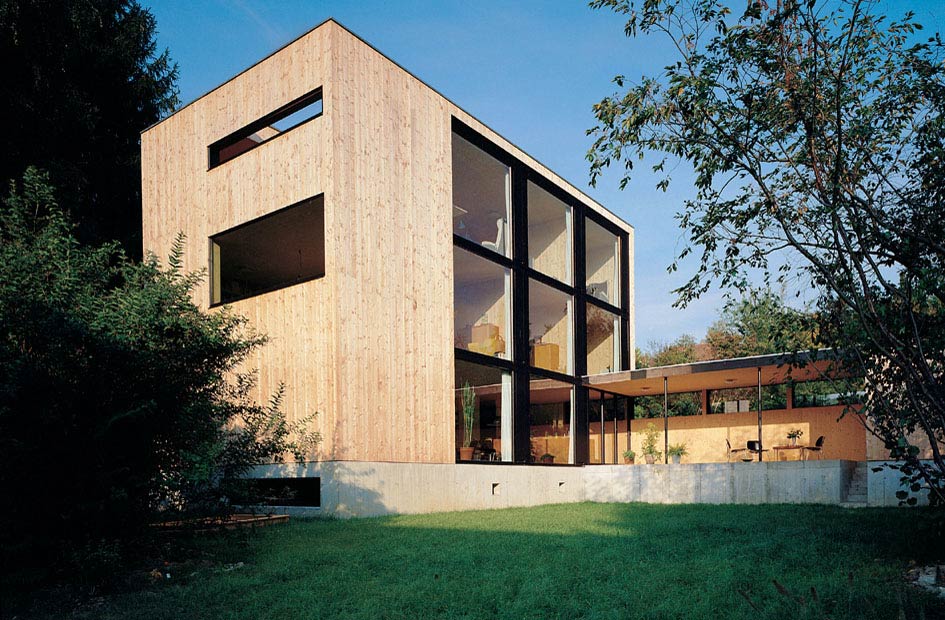

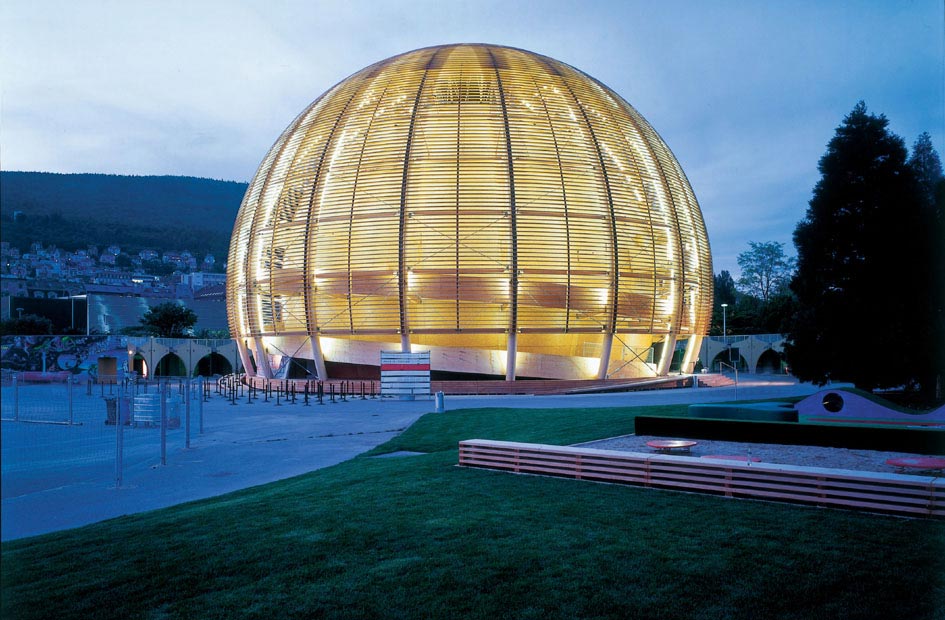

Links, unten: Aussenansicht des Rietveld-Schröder-Hauses in Utrecht. Der ursprünglich in Stahlbeton geplante Bau wurde grossteils aus Mauerwerk hochgezogen. Im Innenausbau ist viel bemaltes Holz angewendet. Das Haus wirkt durch Gliederung und grosse Fenster fast durchlässig. Der damalige Skandal ist heute eine Pilgerstätte für Architekten geworden. Seit dem Tod der Bauherrin – sie lebte dort bis 1984 – steht das Haus unter Obhut des Centraal Museums.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Foto: Richard Byrant/arcaidimages.com

Links, oben: Interieur des Rietveld-Schröder-Hauses in Utrecht.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Foto: Kim Zwarts

Vor rund hundert Jahren entwarf der gelernte Schreiner Gerrit Rietveld einen aus Latten und Brettern bestehenden Lehnstuhl. Das Möbel entstand 1918 ohne vergleichbare Vorbilder, reduziert in der Form auf Sitz, Rückenlehne und Armlehnen, bestehend aus einfachste Materialien: 13 Holzlatten, zwei Schichtholzplatten und zwei Brettern als Armlehnen.

Vom Möbel zum Haus

Rietveld beginnt bereits als zwölfjähriger Junge bei seinem Vater in Utrecht eine Schreinerlehre, besucht 1904–1908 Abendkurse für Kunstgewerbe, arbeitet später als Zeichner in einer Goldschmiedewerkstatt und nimmt ab 1906 Kurse beim Architekten P.J.C. Klaarhammer. Kurz nach dem ersten Weltkrieg richtet sich Rietveld in Utrecht eine Schreinerwerkstatt ein und hat Kontakt zu Theo van Doesburg und J.J.P Oud, den Protagonisten der Bewegung ‹De Stijl›. Er arbeitet an der gleichnamigen Zeitschrift mit und baut 1923 die erste farbige Fassung des Lattenlehnstuhls.

Für sein weiteres Wirken ist 1921 die Begegnung mit Truus Schröder-Schräder bestimmend, jener Frau, für die er 1924 das Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht entwirft. Damit beginnt seine hauptberufliche Tätigkeit als Architekt, die er bis an sein Lebensende (1964) ausübt. Seine Schreinerwerkstatt überschreibt er 1925 dem damals seit acht Jahren bei ihm beschäftigten Gerard van de Groenekan (1904–1994). Sein Atelier richtet er im Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht ein.

Bleibende Bilder

Bis heute wird Gerrit Rietvelds Werk vor allem mit seinen zwei bekanntesten Entwürfen assoziiert, die zu Ikonen des modernen Designs wurden: dem Rot-Blauen Lattenlehnstuhl und dem Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht. Letzteres entstand in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrin, die als Innenarchitektin klare Vorstellung für ihren Bau hatte. Doch die Ausstellung zeigt, dass Rietvelds Werk noch weit mehr zu bieten hat und auch heute noch neu entdeckt werden kann.

Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, seine radikalen ästhetischen Vorstellungen weiterzuentwickeln, wandte sich Rietveld bald von der De-Stijl-Ästhetik ab und experimentierte bis Ende der dreissiger Jahre vor allem mit innovativen Materialien, darunter Schichtholz und Aluminium. Daraus schuf er weitere überraschende Möbelvarianten, etwa den legendären Zickzack-Stuhl aus Holz (ca. 1932).

Später war Rietveld vor allem mit Architektur beschäftigt und baute prestigeträchtige Gebäude wie bereits 1929–32 vier Häuser für die Wiener Werkbundsiedlung, den niederländischen Pavillon auf dem Biennale-Gelände in Venedig (1953–54) und den Sonsbeek-Pavillon Arnheim (1955), der seit 1965 im Park des Kröller-Müller Museums in Otterlo steht. Spätestens die grosse De-Stijl-Retrospektive 1952/53 im New Yorker MoMA sicherte ihm internationale Anerkennung als einer der Wegbereiter der modernen Gestaltung.

Umfassende Würdigung

Die Ausstellung im Vitra Design Museum ist die erste grosse Retrospektive über Gerrit Rietveld im deutschsprachigen Raum seit 1996. Anhand von rund 320 Exponaten – darunter Möbel, Modelle, Gemälde, Fotografien, Filme und rund 100 Originalzeichnungen und -pläne – gibt sie einen umfassenden Überblick über das Schaffen des Niederländers. Zudem bezieht sie bedeutende Vergleichswerke von Zeitgenossen wie Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Le Corbusier sowie Marcel Breuer ein und beleuchtet Rietveld damit im Kontext und Austausch mit anderen Strömungen der Moderne.

Auch bislang weniger bekannte Aspekte seines Schaffens, etwa die Inspirationsquellen seines Frühwerks oder seine zahlreichen Bauten der Nachkriegszeit, werden ausführlich vorgestellt. Ein ganzer Abschnitt widmet sich den Retrospektiven über Rietveld und De Stijl in den fünfziger Jahren, die seinen Ruf als zentralen Protagonisten der De-Stijl-Bewegung festigten und zu seiner weltweiten Anerkennung entscheidend beitrugen.

Wiederentdeckte Aktualität

Das Werk von Gerrit Rietveld erweist sich im Lichte dieser neuen Retrospektive in vielen Facetten als nach wie vor erstaunlich aktuell. Rietvelds urbanistische Planungen wirken oft zeitgemässer als viele radikale Utopien der Moderne, da sie auf sozialen Aspekten anstatt auf Dogmatismus beruhen. Mit einer Reihe von Selbstbau-Möbeln aus Holz hat Rietveld bereits in den dreissiger und vierziger Jahren die heutigen Ideen des ‹Do-it-yourself›-Trends und des Open Design vorweggenommen. Passend zu diesen Möbeln entstand später eine Broschüre mit dem Titel ‹Furniture you make yourself› (Möbel zum Selbstbauen), in dem der Designer und Architekt seine Entwürfe offenlegte.

Die Ausstellung ‹Gerrit Rietveld – Die Revolution des Raums› im Vitra Design Museum in Weil am Rhein entstand in Kooperation mit dem Centraal Museum Utrecht und dem Nederlands Architectuurinstituut. Dieter Thiel gestaltete geschickt und intelligent diese grosse Schau stimmig in der Formensprache Rietvelds im formal den Intentionen Rietvelds diametral entgegengesetzten Museumsbau von Frank O. Gehry. Sie wird mit einem sorgfältig gestalteten Katalog und einem reichen Rahmenprogramm begleitet.

Gerrit Rietveld – Die Revolution des Raums

Noch bis 16. September 2012 im Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Öffnungszeiten: täglich 10–18 Uhr

Katalog

Gerrit Rietveld – Die Revolution des Raums. Autorin: Ida van Zjil; Aus dem Englischen von Anke und Eberhard Kreutzer. Hardcover, 29 x 23 cm, 240 Seiten ca. 400 Abb., überwiegend farbig, deutsche Ausgabe ISBN 978-3-931936-94-5

Rahmenprogramm

Unter dem Motto ‹Experiment und Industrie› betont ein Rahmenprogramm die Aktualität von Rietvelds Schaffen. So zeigt die Begleitausstellung ‹Confrontations. Contemporary Dutch Design› in der Vitra Design Museum Gallery Arbeiten von sechs jungen Designern aus den Niederlanden. In anderen Veranstaltungen werden der Einfluss Rietvelds auf heutige Trends, die Arbeit des niederländischen Designkollektivs Droog oder die wirtschaftlichen Perspektiven deutsch-niederländischer Designkooperationen diskutiert. Unter den Teilnehmenden des Rahmenprogramms sind renommierte Gäste wie Aaron Betsky, Jurgen Bey, Li Edelkoort, Formafantasma, Konstantin Grcic, Hella Jongerius, Renny Ramakers, Studio Wieki Somers (wieki somers & dylan van den berg) und viele mehr.

Link www.design-museum.de