Vorsorgen ist besser als heilen

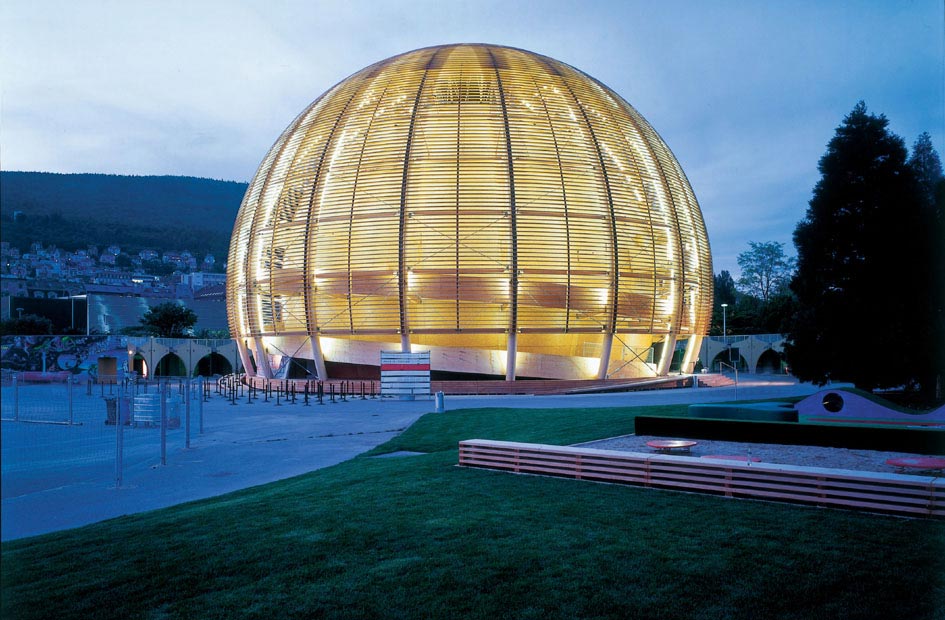

Waldbrandflächen erfüllten ihre Aufgaben nicht mehr gleich gut wie intakte Waldbestände. Bauliche (und meist teure) Massnahmen müssen ergriffen werden. Im Bild temporäre Lawinenverbauung in der Waldbrandfläche oberhalb Leuk im Wallis.

Bild WaldSchweiz/Bütikofer

Das Jahr 2016 war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor rund 150 Jahren. Der globale Temperaturdurchschnitt lag im vergangenen Jahr nach Auskunft der Wissenschaft 0,94 Grad über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Acht der zehn wärmsten bekannten Jahre liegen im 21. Jahrhundert. Hauptgrund für die Erwärmung ist der Mensch, der massenhaft Fossiles verbrennt und mit den CO2-Emissionen die Atmosphäre zum Treibhaus macht.

Die im Gange stehende Klimaveränderung mit länger anhaltender Trockenheit sowohl im Sommer als auch im Winter stresst nicht nur die Bäume, sondern begünstigt auch Brände. Daher begrüsst WaldSchweiz die Bestrebungen des Bundesamts für Umwelt BAFU, Trockenheit neu als Naturgefahr einzustufen.

In einem gut gepflegten, strukturierten und regelmässig verjüngten Wald können sich die Feuer weniger zerstörerisch ausbreiten als zum Beispiel in überalterten Beständen. Über 40% der Schweizer Wälder sind Schutzwälder. Der Bund und die Kantone unterstützen deshalb die Bewirtschaftung und Pflege dieser Wälder mit Beiträgen für die Erschliessung, Waldpflegemassnahmen und Erntearbeiten.

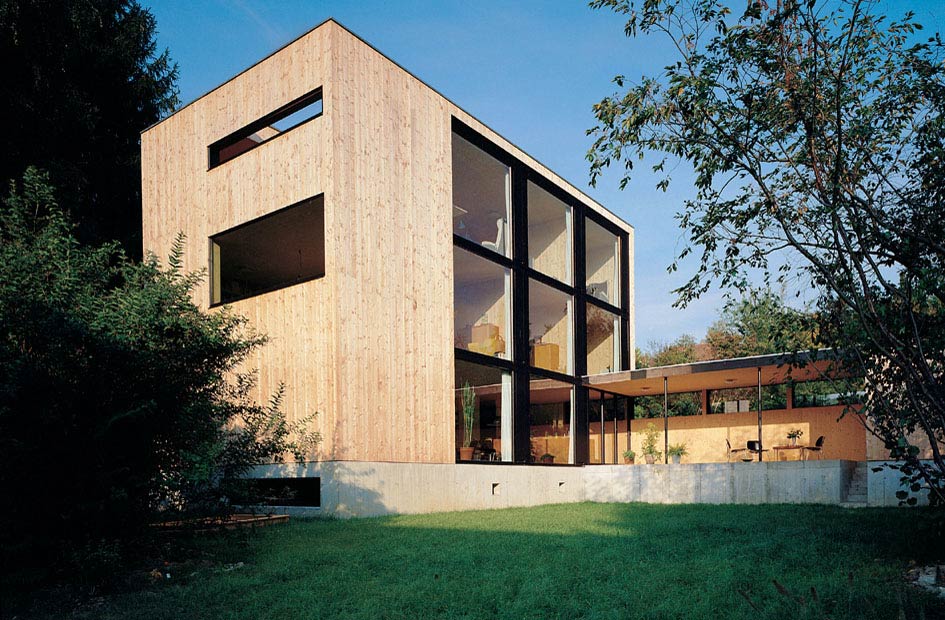

Die Bevölkerung kann die Waldeigentümer in ihren Bemühungen, einen stabilen und vitalen Wald zu fördern, nicht nur durch öffentliche Gelder unterstützen. WaldSchweiz ruft in Erinnerung, dass jeder Kauf von Holz aus einheimischen Wäldern, jedes Haus aus Schweizer Holz die inländische Waldbewirtschaftung fördert und dadurch Garant ist für widerstandsfähige Wälder der Zukunft.

Link www.waldschweiz.ch