‹Soviel Natur wie möglich in den Städten zulassen›

In Biel spenden entlang des Unteren Quais schon heute viele Bäume Schatten.

Bild Stadtplanung Biel

Herr Fuhrer, im Zug des Klimawandels nehmen Hitzeperioden zu. Macht das Ihre Arbeit als Siedlungsentwickler schwieriger?

Ja. Beim Entwickeln unserer Städte müssen wir die Bedürfnisse der Wirtschaft, der Umwelt und der Menschen berücksichtigen – und zwar so, dass auch künftige Generationen gut mit unseren Lösungen leben können. Dabei müssen wir uns auch an den Nachhaltigkeitszielen der UNO im Rahmen der Agenda 2030 orientieren. Da treffen sehr viele unterschiedliche Interessen und Ansprüche aufeinander. Und nun kommen die Auswirkungen des Klimawandels noch hinzu.

Was bedeutet das konkret?

Nehmen Sie als Beispiel den Verkehr: Für die Geschäfte müssen Innenstädte gut mit dem motorisierten Verkehr erreichbar sein, auch Anwohnerinnen und Anwohner wollen Parkplätze vor dem Haus. Gleichzeitig stört der Lärm die Menschen. Strassen machen rund 23% unserer Siedlungsflächen aus. Und nun werden im Sommer zubetonierte, asphaltierte Flächen zusehends zu Hitzeinseln, weil sie Energie speichern, was die Oberflächentemperatur erhöht.

Man sollte Teile dieser Flächen also anders nutzen?

Ja. Im Zug des Klimawandels müssen wir in Städten mehr Naherholungsgebiete und Grünräume mit schattenspendenden Bäumen bieten. So können sich die Menschen mehr im Freien aufhalten. Versiegelte Flächen sind auch insofern problematisch, als dass sich heute in vielen Städten kaum mehr Wasser während längerer Zeit ansammeln kann. Wir fangen es auf und leiten es via Kanalisation direkt ab. Die Böden in den Städten sind deshalb komplett ausgetrocknet. Unter dem Stichwort der ‹Schwammstadt› sollten wir aber anfallendes Wasser so lange wie möglich in den Städten behalten. Die entsprechende Luftfeuchtigkeit würde unter anderem das Stadtklima während Hitzeperioden verbessern.

Welche gelungenen Projekte zur Anpassung an den Klimawandel gibt es in Schweizer Städten?

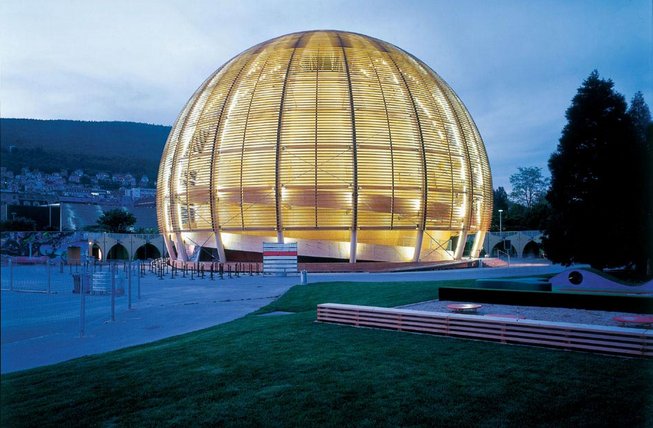

Es gibt vielerorts schon seit langer Zeit Baumalleen. In Bern etwa stehen riesige Platanen entlang von Strassenzügen. In Biel spenden entlang des Unteren Quais schon heute viele Bäume Schatten. Allerdings hat man es in den vergangenen Jahren insbesondere bei der Neugestaltung von Plätzen verpasst, die Natur miteinzubeziehen. Oftmals dominieren zubetonierte Flächen.

Wie konnte das passieren?

Es ist wohl eine Frage des Zeitgeistes der vergangenen Jahre, in dem klare, geometrische Formen eine wichtige Rolle gespielt haben. Hinzu kommt der Unterhalt: einen Rasen zu mähen oder einen Baum zu pflegen, gibt halt auch zu tun. Mein Eindruck ist: In der Schweiz gibt es vor allem kleine, punktuelle Anpassungen an die zunehmenden Hitzeperioden – hier ein paar Bäume in einem Rechteck, dort eine Dampfwolke, wie zum Beispiel in Zürich. Aber die Natur braucht mehr Platz, um sich wirksam entfalten zu können. Eigentlich wäre es nötig, so viel Natur wie möglich in den Städten zuzulassen.

Wo gibt es ein Beispiel dafür?

Am vorhin erwähnten Unteren Quai in Biel versucht man, genau so etwas entstehen zu lassen. Fassadenbegrünung soll sich über mehrere Häuser erstrecken, Böden werden entsiegelt und mit Kies bedeckt. Entlang von natürlichen Wegen sollen zwischen den Bäumen Büsche und Sträucher wachsen. Das entsprechende Siegerprojekt eines Wettbewerbs haben wir in unserem Bieler BFH-Stadtlabor präsentiert und mit der Bevölkerung diskutiert. Es bietet eine vielversprechende Ausgangslage: Bis 2023 läuft nun die Projektentwicklung, in der Anwohner oder Geschäftsbesitzerinnen ihre Bedürfnisse anmelden. Aber die Chancen stehen gut, dass es ein umfassendes Anpassungsprojekt wird, das nach einer Volksabstimmung bis 2028 realisiert werden soll.

Was können Sie als Siedlungsentwickler gegen die Ursachen des Klimawandels tun?

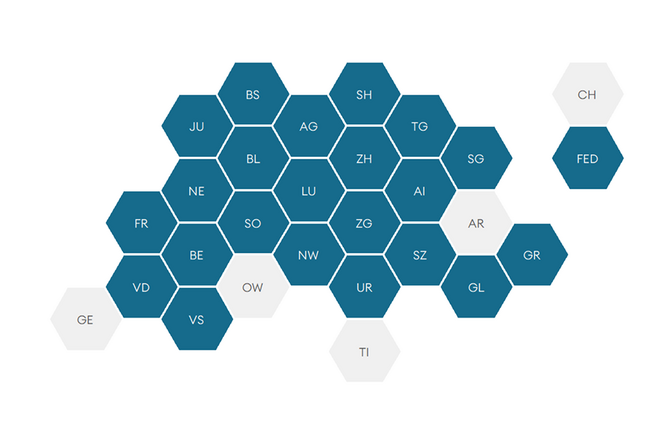

Im Rahmen der landesweiten Raumplanung setzen wir in der Schweiz seit jeher das Konzept der dezentralen Konzentration um. Das heisst: Wir haben übers ganze Land verteilt viele Gemeinden und Agglomerationszentren, in denen die Menschen zwar wohnen und schlafen, aber nicht arbeiten oder einkaufen. Eine Siedlungsentwicklung, welche die Ursachen des Klimawandels bekämpft, müsste dafür sorgen, dass diese vielen Zentren eigenständig werden – dass die Menschen dort also die Möglichkeit haben, zu wohnen, zu arbeiten, zur Schule zu gehen und einzukaufen. Das würde den Personen- und den Güterverkehr deutlich minimieren.

Ist das realistisch?

Schwierig zu sagen. Dafür müsste man zum Beispiel einen Grossverteiler davon überzeugen, eine Filiale an einem solchen Ort zu betreiben, was er aber vielleicht nicht tun wird, wenn es sich für ihn nicht lohnt. Um solche grundsätzlichen Änderungen herbeizuführen, müssen wir viele Partikularinteressen überwinden. Aber es gibt ja auch andere gute Ansätze für die Siedlungsentwicklung.

Zum Beispiel?

Urban mining, also das Verwenden vorhandener Ressourcen, um eine Stadt verdichtet weiterzuentwickeln. Das heisst: Bevor man ein neues Haus baut, sollte man sich fragen, ob man nicht das alte auch ertüchtigen könnte. Baut man es neu, sollte man dazu in der Stadt vorhandene Materialien und Bauteile wiederverwenden. Ein gutes Beispiel dafür gibt es am Bächliweg in Bern. Dort wurden bestehende Industriebauten zu Wohnungen umgebaut, obwohl sich die Grundrisse dazu überhaupt nicht eignen. So sind auch nicht die klassischen Dreieinhalb-, Viereinhalb- oder Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen entstanden, sondern ein riesiges WG-Haus mit Gemeinschaftsküchen und einem integrierten Selbstbedienungsladen. Es entwickeln sich gleichzeitig also auch neue Lebensformen.

Kann so ein Projekt Schule machen?

Ja. Je mehr solcher Beispiele es gibt, desto mehr Nachahmer finden sich. Und den meisten von uns ist ja bewusst, dass wir etwas tun müssen. Zudem sind die politischen Rahmenbedingungen in der Schweiz gut: Gebäudesanierungen und nachhaltige Mobilität werden gefördert. Was es bräuchte, wäre eine gewisse Flexibilisierung der Stadtentwicklung. Von der Planung eines Projektes bis zu dessen Realisierung dauert es zu lange. Die entsprechenden Prozesse müssten kürzer werden.

Das Interview führte die Berner Fachhochschule.

Link BFH Dencity