Übersicht über Verbundkonstruktionen im Holzbau

Das rund 200 Personen umfassende Publikum erhielt mit dem 50-Jahr-Jubiläum-Anlass von S-WIN Ende Oktober 2018 ein dichtgepacktes Programm vorgesetzt. Moderatoren waren Andrea Frangi (ETH Zürich) und Andrea Bernasconi (heig-vd/HES-SO, Yverdon-les-Bains).

Die baupraktischen und theoretischen Erwägungen und Erfahrungen zu Verbundkonstruktionen mit Holz wurden umfassend dargestellt und sind in einem 166 Seiten umfassenden Tagungsband festgehalten. Dieser kann zu CHF 80.– bei Lignum bezogen werden.

Link Zu den S-WIN-Tagungsbänden im Lignum-Onlineshop

Die Verbundbauweise hat im Holzbau eine lange Tradition: Sie wurde bereits im Mittelalter genutzt, um mit zusammengesetzten Querschnitten grössere Spannweiten zu erreichen. Mit dem 1906 eingereichten Patent von Otto Hetzer für gebogene, verklebte Brettschichtholzträger aus zwei oder mehr Lamellen wurde das Konstruieren weitgespannter Tragwerke aus Holz möglich.

Die seit den vierziger Jahren bekannte Nagelung von Brettstapeln, das Quervorspannen und das Fügen von Holz mit Metallen, Beton und Kunststoffen führten zu höchst leistungsfähigen Konstruktionen. Vor allem die Holz-Beton-Verbundbauweise hat sowohl im mehrgeschossigen Holzbau als auch im Brückenbau Einzug gehalten und ist zu einem wichtigen Konstruktionselement geworden. Heute stehen zahlreiche leistungsfähige Verbundsysteme zur Verfügung. Neue Technologien wie etwa der selbstverdichtende Hochleistungsbeton sind gängig geworden. Der Holzbau erobert sich so neue Anwendungsbereiche, die bislang dem Massiv- und Stahlbau vorbehalten waren.

Statische und sicherheitsrelevante Eigenschaften

Beim Verbund von Holz mit Beton kommen baustoffspezifische Eigenschaften zum Tragen: die hohe Zugfestigkeit von Holz bei geringem Eigengewicht und die hohe Druckfestigkeit von Beton. Dies führt bei Holz-Beton-Verbundkonstruktionen (HBV) zu erhöhter Biegefestigkeit und -steifigkeit. Im Vergleich zu reinen Holzlösungen resultieren in der Regel geringere Bauhöhen und ein deutlich besseres Schwingungsverhalten. Wirtschaftliche Spannweiten liegen im Bereich von 6–10 m. Ausschlaggebend für das Verbundverhalten sind die Verbindungsmittel, die dann wirkungsvoll sind, wenn sie steif sind und wenig Schlupf aufweisen.

Andreas Müller (BFH-AHB, Biel) erläuterte die unterschiedlichen Verbundsysteme. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Verbundsystemen mit Formschluss und solchen ohne Formschluss. Formschluss wird erreicht durch besonders ausgeformte Holzbauteile, die den Schubverbund mit Kerven, Verdübelungen und Versätzen durch den Pressdruck direkt parallel zur Faser übertragen.

Schubkräfte sind aber auch über mechanische Verbindungsmittel oder durch Verklebung sicher zu übertragen. Die Entwicklung von Verbundschrauben war dafür ein wesentlicher Schritt in Richtung Effizienz. Holz-Beton-Verbindungen sind zudem durch Flachstahlschlösser, Verbundanker oder Kopfbolzendübel zu erreichen. Neu sind geklebte Verbindungen in unterschiedlichen Formen.

Holz-Beton, ein Komposit

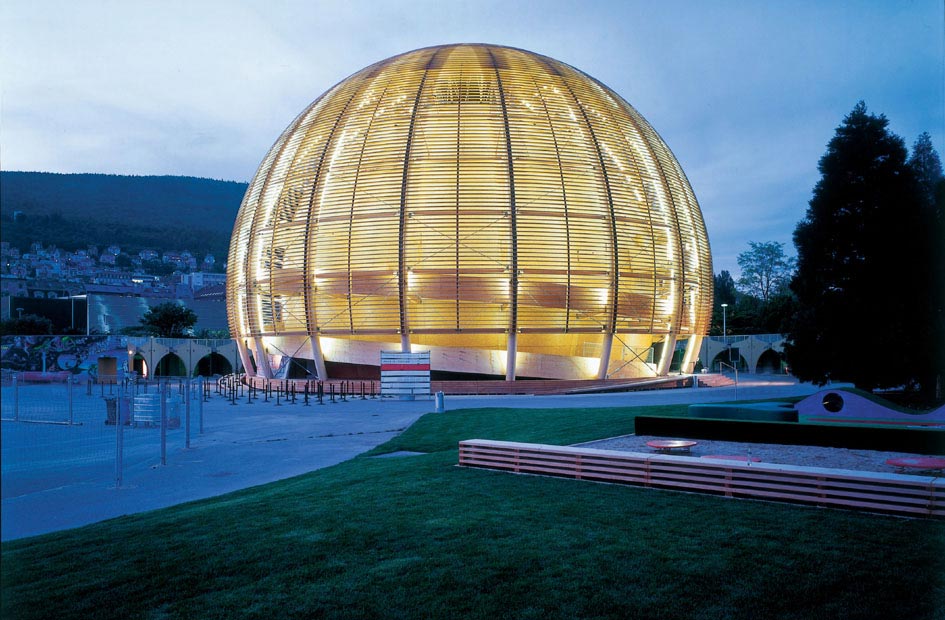

Die Verbindung von Holz mit Beton zu statisch belastbaren Bauteilen nennt Mathias Heinz (pool Architekten, Zürich) einen Komposit. Er zeigte anhand eines Bilderbogens die unterschiedlichen formalen und technischen Möglichkeiten und stellte fest, dass der Holzbau derzeit einen Wendepunkt erlebe. Es seien zahlreiche Konstruktionsweisen und Anwendungen in Entwicklung oder bereits bekannt, doch werde Holz in reiner Form kaum mehr angewandt.

Aus Sicht einer grossen Bauunternehmung ist beim Holzbau die frühzeitige Einbindung von Bauherrn und Architekt besonders wichtig. Es gehe letztlich darum, bekannte Systeme mit neuen Materialien weiterzubringen und bekannte Materialien mit heutigen Normen besser einzusetzen, betonte Simon Beeler (Implenia Schweiz AG, Holzbau, Rümlang). Er forderte, Produkteeigenschaften bezüglich Statik mit Vorteil zu nutzen, schnelle Bausysteme zu fördern und den Witterungsschutz mit kleinem Aufwand und am besten im Produkt integriert zu lösen.

Detailliert führte Ingenieur Jörg Schänzlin (Institut für Holzbau, Hochschule Biberach) aus, was für die offizielle Zulassung der Holz-Beton-Verbundbauweise grundlegend ist und wie diese Bauweise in der nächsten Generation der Eurocodes normativ zu erfassen ist. Eine dafür notwendige ‹Technical Specification› besteht seit April 2018 und kann nun als Grundlage einer Normierung dienen.

Verbundbauweisen mit Holz aus praktischer Sicht

‹Bei der Planung von HBV-Decken sind Theorie und Praxis gleichwertig zu berücksichtigen – weit mehr als bei anderen Konstruktionen.› Diesen Merksatz illustrierte Holzbauingenieur Pirmin Jung (Rain) anhand zahlreicher ausgeführter Projekte. Das Potential von HBV-Konstruktionen wird von der Pirmin Jung Ingenieure AG bereits seit rund 20 Jahren genutzt.

Die eher offenen SIA-Normen ermöglichten dabei dem projektierenden Ingenieur Gestaltungsfreiheiten, stellte Jung fest. Tendenzen für Entwicklungen seien im Bereich der optimierten Anschlussbauteile zu orten. Dazu gehörten effiziente Nutzungen der Unterzüge zur Einsparung von Stahl oder der Einsatz von Fertigbetonteilen. Mit Buchen-Furnierschichtholz liessen sich die Holzplatten dünner einsetzen und letztlich Decken konstruieren, die kaum teurer seien als herkömmliche Betondecken. Vorteile bezüglich Schallschutz bringe ein biaxiales Tragverhalten von HBV-Decken.

Kommt Schnittholz an seine Grenzen der Leistungsfähigkeit, sind Verbundquerschnitte die Alternative. Ingenieur Peter Makiol (Makiol + Wiederkehr, Beinwil am See) zeigte den so erreichbaren Mehrnutzen auf: Einsparungen beim Material Holz und beim Gewicht, grössere Tragfähigkeit, erhöhte Steifigkeit, geringere Kosten und Aufbauhöhe, statische Ertüchtigung bestehender Tragwerke und verbesserte Eigenschaften, etwa bei der Schalldämmung.

Pauschalrezepte für den besten Verbund gebe es nicht. Makiol zeigte Beispiele von Ersatzbauten, Neubauten und Bauerneuerungen und belegte diese Aussage eindrücklich. Besonders interessant: das soeben fertiggestellte Stapferhaus in Lenzburg, ein Holzbau mit Verbundkonstruktionen Holz-Holz, hier also ohne Betonverbund gelöst (Lignum Journal online vom 30.8.2018).

Ingenieur Wolfram Kübler (WaltGalmarini AG, Zürich) referierte zur Bedeutung der Speichermasse, einem Punkt, dem oft zu wenig Beachtung geschenkt werde. Die Leistungsfähigkeit interner Speichermassen hänge von der Temperaturleitfähigkeit des Materials und dem Wärmeeindringkoeffizenten ab. Werde Holz grossflächig sichtbar eingesetzt, biete Laubholz (Tages-)Speicherleistungen, die mit Mauerwerk vergleichbar seien, sagte Kübler.

Zweiachsig tragende HBV-Konstruktion ohne Bewehrung

Die Pius Schuler AG (Rothenthurm) hat gemeinsam mit der Schilliger Holz AG (Küssnacht am Rigi) ein HBV-System entwickelt, das die Eigenschaften grossflächiger Sperrholzplatten aus Nadelholz bestmöglich nutzt. Als Deckentragelement lässt es sich auf unterschiedlichste Randbedingungen anpassen – Spannweiten, Geometrie, Schall, Akustik, Brand, Montage, Haustechnik usw.

Es handle sich um eine zweiachsig tragende HBV-Konstruktion, die weitgehend ohne zusätzliche Bewehrung auskomme, grosse Spannweiten mit relativ geringen Konstruktionsstärken ermögliche, bezüglich Schalldämmung und Hausinstallationen günstig und rasch zu bauen sei, erklärte Pius Schuler. Die Sperrholzplatten werden im Werk mit den Verbindungselementen ausgerüstet, der Beton wird auf der Baustelle eingebracht. Das System bestehe seit zwei Jahren; es habe sich bei Wohnbauten bereits bewährt.

HBV bei Hochbauten und Brücken

Sowohl für den Hoch- als auch für den Brückenbau ist die HBV-Bauweise interessant. Zwei Präsentationen zeigten Beispiele aus Deutschland und Österreich. Madlen Tüxsen (merz kley partner AG, Dornbirn) führte aus, dass Büro-, Verwaltungs- und Schulbauten in der Regel Spannweiten von mehr als 6 m aufwiesen und mittlere bis hohe Anforderungen an den Schallschutz stellten. Massive Holzdecken mit Schüttung führten hier zu hohem Holzverbrauch; Balkenlagen und Hohlkastensysteme seien nicht immer optimal. HBV-Konstruktionen mit Holzrippen eröffneten gangbare Alternativen.

Matthias Gerold (Harrer Ingenieure GmbH, Karlsruhe) zeigte Brückenbauten vor allem aus Deutschland, aber auch Entwicklungen in Holland, Neuseeland und der Schweiz. Auch er ist überzeugt, dass eine ‹Technical Specification› als Grundlage eines späteren Teils der EN 1995-1 dienen kann, um diese Systeme als gängige Bauweise zu etablieren.

Verfügbare Produkte und Systeme

Ein wesentlicher Teil des S-WIN-Fortbildungskurses widmete sich den auf dem Markt erhältlichen Produkten und Systemen. Dazu passt die Tatsache, dass sich nicht weniger als 16 Firmen aus dem Bereich HBV am Anlass mit Produktpräsentationen im Foyer des Tagungslokals in Weinfelden beteiligten. Diese Angebote erleichtern den Projektierenden wie den ausführenden Firmen Entscheide und die Realisierung ihrer Objekte.

Die Präsentation der Produkte und Systeme bot ausgiebig Einblick in ausgeführte Bauten. Der Markt ist reich an neuen Entwicklungen; die Palette geht von Verschraubungen über clevere Systeme, welche dazu beitragen, die Verbinderzahl zu reduzieren, bis zu flexibel einsetzbaren Brettstapelelementen mit und ohne HBV.

Die Ziele sind dabei grundsätzlich gleich und basieren auf den angestrebten Vorteilen von HBV in Holzbauten: eine grössere Steifigkeit, die Spannweiten von 6–10 m erlaubt; verbesserter Feuerwiderstand und dazu höhere Tragfähigkeit im Brandfall; guter Schallschutz; horizontaler Windverband und gleichzeitig eine vergleichsweise leichte Bauweise. Letzteres ist vor allem beim Aufstocken von Vorteil.

Bedingt durch die immer grosszügiger dimensionierten Grundrisse in Wohnbauten stellen sich nicht selten Probleme beim Schwingungsverhalten von entsprechenden Geschossplatten ein, die es zu vermeiden gilt. Dies ist nebst dem Verhalten bezüglich Schalldämmung ein wesentliches Kriterium für das Wohlbefinden der Nutzer von Wohnbauten.

Die Referenten waren sich in einem wesentlichen Punkt einig: es setzen sich jene Produkte durch, die bezüglich Kosten und Aufwand überzeugen und die gestellten Anforderungen zu erfüllen vermögen. Kurz gesagt: Ein System muss einfach, günstig und vielseitig einsetzbar sein.

F+E als Grundlage für die erfolgreiche Holzbaupraxis

Experimente in Bauwerken sind kaum der richtige Weg zu verbesserten Bausystemen – eine Binsenwahrheit, die nicht allein für den Holzbau gilt. Es ist vielmehr die geduldige und genau dokumentierte Suche durch Forschung und Entwicklung, die neue Wege frei macht, welche die Baupraxis in die richtige Richtung führen. Mit eindrücklichen Bildern zeigte Ralph Schläpfer (Lignatur AG, Waldstatt), wie sehr Räume durch Holz geprägt werden. Es wirkt durch seine Vielfalt, erscheint kraftvoll, schwer, leicht, filigran oder auch elegant. Die Beziehung zu Holz wecke Gefühle – so persönlich und individuell wie jene gegenüber der Architektur und ihren Räumen.

Patrick Suter (Erne AG, Holzbau, Laufenburg) konstatierte, dass der klassische Holzbau in den letzten 20 Jahren ein regelrechtes Comeback erlebt habe – mit einer staunenswerten Entwicklung bis hin zu Grossstrukturen und selbst Hochhäusern. Holz finde nun bei einer zunehmend breiteren Kundenschicht Anklang. Suter stellte fest, dass dieser Fortschritt durch Investitionen der Branche in Forschung und Entwicklung getrieben sei. So kam es zu einer schrittweisen Öffnung der Brandschutzvorschriften zugunsten des Einsatzes von Holz in mehrgeschossigen Bauten. Gleichzeitig gab das Streben nach nachhaltigen Bauweisen und Energieeffizienz der Holzbauweise wesentlich Auftrieb.

Diesen nicht unbedingt messbaren Aussagen standen die Überlegungen und Fakten gegenüber, die aufgrund von wissenschaftlichen Analysen gewonnen werden. So berichtete Katharina Müller (IBK ETH Zürich) über Untersuchungen zum Tragverhalten von HBV-Decken mit Mikrokerben. Dieses KTI-Projekt wurde gemeinsam mit den Firmen Sidler Holz AG (Oberlunkhofen) und Timber Structures 3.0 AG (Thun) durchgeführt.

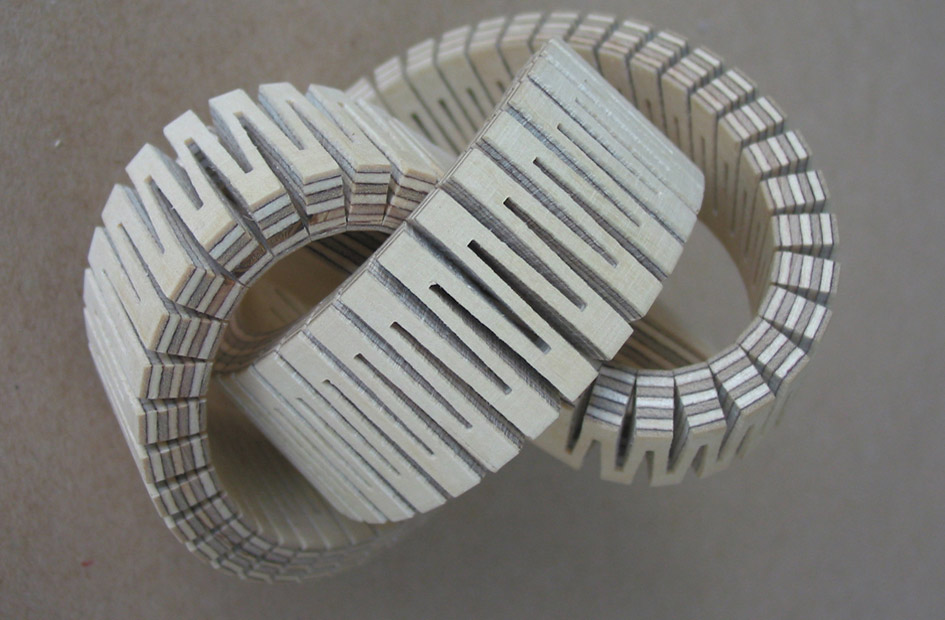

Kerben in Kombination mit Schrauben sind beim HBV bereits etabliert, aber noch nicht optimiert. Die Mikrokerben als Verbindungsmittel stellen eine Neuheit dar. Die Kerbentiefe liegt im Millimeterbereich, die Kerbenlänge beschränkt sich auf wenige Zentimeter. Die Schubbeanspruchung verteilt sich so über eine grosse Fläche. Lokal auftretende Kräfte sind klein, zusätzliche vertikale Verbindungsmittel erübrigen sich. Mikrokerben als Verbindungsmittel für HBV-Decken mit Brettstapelelementen zeigen ein gutes Tragverhalten.

Platten aus Buchenfurnierschichtholz (BauBuche) zeichnen sich im Vergleich zu Vollholz oder Brettschichtholz durch eine höhere Homogenität und zuverlässige mechanische Eigenschaften aus. Querlagen steigern die Formstabilität zusätzlich. Um die Steifigkeit der Platten im Bauzustand zu erhöhen, wurden dickere Platten (60 mm) eingesetzt und zusätzlich Obergurten aus Buchenfurnierschichtholz mittels Stahlrohren mit der Platte verbunden.

Ein leichtes Füllmaterial führt zu reduziertem Eigengewicht der Decke. Im Idealfall ist ein Betonieren ohne Spriessung möglich, was beim mehrgeschossigen Hochbau erhebliche baupraktische Vorteile bringt. Untersucht wurde das Tragverhalten unter einachsiger Biegung. Drei Parameter beeinflussen dies: die Anzahl Rohre, die Abstände zwischen den Holzquerschnitten und die Steifigkeit des Rohranschlusses (geklebt oder nicht geklebt). Um nun das zweiachsige Tragverhalten eingehend zu untersuchen, ist auf Frühjahr 2019 ein Grossversuch geplant.

Link www.s-win.ch