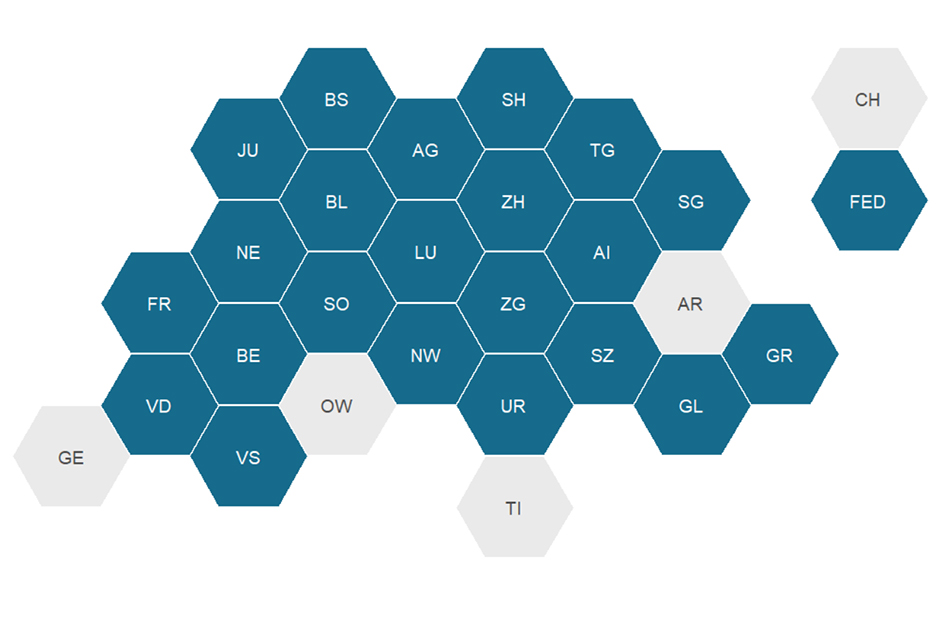

Die Landesregierung hat Anfang März den ersten Teil ihrer Strategie ‹Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz› verabschiedet. Mit im Fokus steht dabei der Schweizer Wald. Der Bericht weist darauf hin, dass wichtige Waldleistungen wie der Schutz gegen Naturgefahren durch den Klimawandel vermindert werden oder ausfallen könnten. Zu Trockenheit neigende Standorte könnten vermehrt Herde für Waldbrände werden, etwa im Tessin, im Wallis oder in Graubünden.

Vor allem aber beugt sich der Bericht sorgenvoll über die Nadelholzbestände in tieferen Lagen. Diese hätten sich in den letzten Jahren als empfindlich gegenüber Windwurf, Trockenheit und Borkenkäfer erwiesen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels empfiehlt der Bericht die Förderung der Umwandlung dieser Bestände in robustere Mischwälder mit ‹angemessenen Anteilen von anpassungsfähigen Baumarten›. Dies sind gemäss gängiger Vorstellung der Forstfachleute die heute heimischen Laubbäume: denn deren Verbreitung nimmt im Schweizer Wald, zumal in tiefen Lagen, langsam, aber stetig zu, während der Bestand an Nadelbäumen ebenso langsam, aber stetig sinkt.

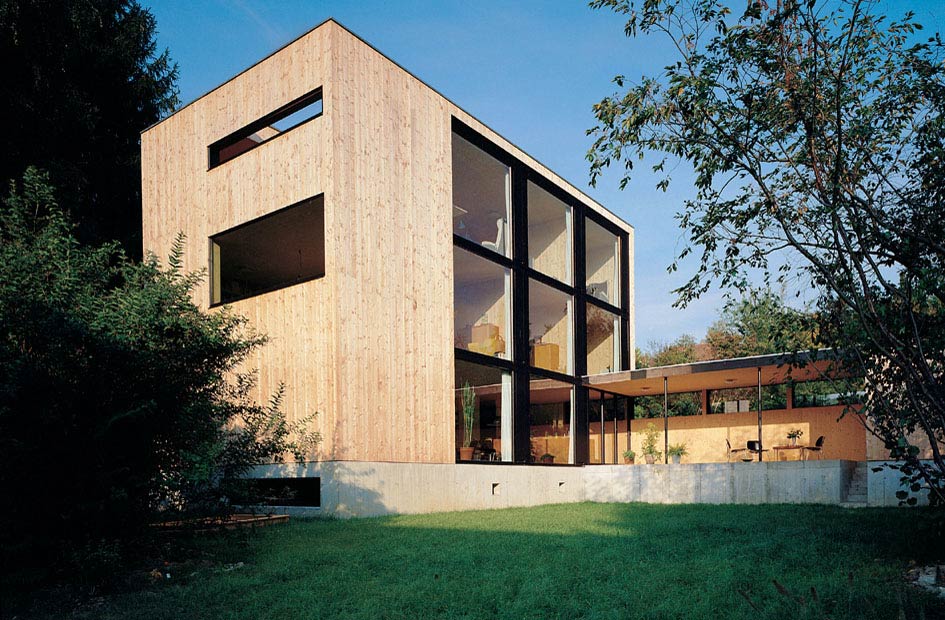

Nun ist es bekanntlich so, dass es sich beim Nadelholz um das Brot nicht nur der Waldwirtschaft und der Holzindustrie, sondern auch des gesamten Holzbaus handelt. Konstruiert wird zu 99% in Fichte und Tanne, nicht in Buche, Ahorn, Esche und Eiche. So ganz unbesehen kann man die Empfehlung also sicher nicht passieren lassen, sich von den Tannen im Mittelland zu verabschieden.

Zudem bleibt aber auch offen, ob die als geeignet bezeichneten Kandidaten für den Ersatz der Nadelbäume in tiefen Lagen unter einem wärmeren und trockeneren Klima wirklich valabel sind. Extrapoliert man nämlich die Szenarien zur Entwicklung der klimatischen Verhältnisse und das Verhalten der verschiedenen Baumarten ein wenig in die Zukunft, so tritt Überraschendes zutage. Die Buche zum Beispiel, auf die derzeit so manches Hohelied angestimmt wird, könnte sich bis 2050 ebenso in höhere Lagen zurückgezogen haben wie Fichte und Tanne. Und wer wird wohl ihre Nachfolge antreten?

Wären wir nicht gut beraten, wenn wir den Fächer bei der Suche nach zukunftsfähigen Baumarten für den Schweizer Wald etwas öffnen würden? Gegen 60000 Pflanzen bilden weltweit Holz. Warum sollten wir uns sogleich auf die scheinbar naheliegendsten beschränken? Es gibt Nadelbäume wie die aus Nordamerika eingeführte Douglasie, die sich hervorragend in hiesige Pflanzengesellschaften integrieren und hohe Widerstandskraft unter einem wärmeren Klima versprechen, aber erst kümmerliche Anteile am Bestand erreichen. Warum nicht andere Baumarten aus weiter entfernten Regionen für eine klimatisch veränderte Schweiz prüfen?

Die Keule, die an dieser Stelle der Diskussion normalerweise gezückt wird, heisst: Neophyten, pfui! Fremde Fötzel im Pflanzenreich, soviel bedeutet der Ausdruck sinngemäss, sind dem Schweizer Forst ein Graus. Wer weiss, was die alles anrichten, wenn sie sich verbreiten! Eindringlinge in unser Ökosystem gibt es auch ohne unser Zutun schon genug.

Zugegeben, die Einführung neuer Pflanzen erfordert Sorgfalt und Vorsicht. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir selbst unser Nationalgericht einem Neophyten verdanken. Hätte die Kartoffel nicht aus Südamerika den Weg zum massenhaften Anbau bei uns gefunden, stünden wir heute ohne Rösti da. Vielleicht könnte auch der Schweizer Wald von einer oder mehreren neuen ‹Holzkartoffeln› profitieren? Wir sollten sie nicht allein unserer Scheuklappen wegen verpassen.