#WOODVETIA würdigt Gottlieb Duttweiler

Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm scheute in seinem Aufsatz für die Festschrift ‹125 Jahre Gottlieb Duttweiler› 2013 den Superlativ nicht: ‹Was Alfred Escher und Ulrich Ochsenbein im 19. Jahrhundert für die Schweizer Wirtschaft bedeuteten, bewirkte Duttweiler im zwanzigsten. Duttweiler hat nicht nur die Migros gegründet, er hat auch die schweizerische Wirtschaftspolitik entscheidend und mit nachhaltiger Breitenwirkung geprägt.›

Und die frühere Landesring-Parlamentarierin Monika Weber doppelte in ihrem Beitrag gleichenorts im selben Kaliber nach: ‹Er initiierte Revolutionäres und leistete Gewaltiges für die Konsumentin, für den Konsumenten, für die Angestellten, für die schweizerische Volkswirtschaft, oder ganz einfach: für die Allgemeinheit.› Duttweiler, soviel ist klar, ist in Übergrösse ins kollektive Gedächtnis der Schweiz eingegangen. ‹Dutti der Riese› eben, wie Regisseur Martin Witz 2007 seinen Kino-Dokumentarfilm über Duttweiler betitelte.

Am Scheitern gewachsen

Dabei sah es in Gottlieb Duttweilers Leben nicht von Beginn an nach einer überragenden Wirkungsgeschichte aus. 1888 in Zürich als Sohn des örtlichen Lebensmittelverein-Verwalters geboren, machte er eine kaufmännische Lehre bei einem Kolonialwarenhändler in seiner Heimatstadt. Er bewies kaufmännisches Talent und wurde rasch Partner der Firma. In der Folge kam er weit in der Welt herum, wobei er insbesondere Beziehungen zu Kaffeeproduzenten knüpfte.

Unter der Konjunktur des Ersten Weltkriegs erwarb er sich als Geschäftsmann ein ansehnliches Vermögen – jedoch war es nicht von Dauer. In der auf den Krieg folgenden Depression ging das Unternehmen ein. Duttweiler wanderte mit seiner Frau Anfang der zwanziger Jahre nach Brasilien aus, wo er sich mit dem wenigen Baren, das ihm nach der Firmenliquidation noch geblieben war, eine Kaffeeplantage gekauft hatte. Aber auch dieses Unternehmen scheiterte: Seine Frau ertrug das tropische Klima nicht.

Doch auch an Duttweiler selber ging das Abenteuer Brasilien nicht spurlos vorbei. Die harten sozialen und wirtschaftlichen Brüche Südamerikas hinterliessen bei ihm einen tiefen Eindruck. Zurück in der Schweiz, wälzte er die Idee einer neuen Art Verkaufsorganisation ohne Zwischenhandel – eine direkte Brücke vom Produzenten zum Verbraucher. 1925 gründete Duttweiler in der Folge die Migros als Aktiengesellschaft, kaufte sich mit dem ihm zur Verfügung stehenden Kapital fünf Lastwagen und schickte sie, bestückt mit Kaffee, Reis, Zucker, Teigwaren, Kokosfett und Seife, notabene zu einem viel günstigeren Preis als die Konkurrenz, hinaus zu seinen Kundinnen.

Eine Idee schlägt ein

Das Angebot fand grossen Zuspruch bei den Konsumentinnen – und fuhr wie ein kalter Windstoss in den etablierten Detailhandel. Man legte der neuen Kraft Steine in den Weg, wo man nur konnte, verweigerte den Migros-Wagen den Standplatz, bekämpfte die festen Läden, die bald folgten, und versuchte zu verhindern, dass sie in ausreichender Menge mit Waren beliefert wurden. Doch Duttweiler liess sich nicht beirren und baute ein eigenes Herstellernetz für die Produkte auf, die er anbot.

Die Widerstände, auf die Duttweiler auf dem Weg zur Etablierung seines Ansatzes stiess, entmutigten ihn nicht, sondern trieben ihn im Gegenteil an. So fand er auch den Weg in die Politik und in die Publizistik. 1935 wurde er im Kanton Bern erstmals in den Nationalrat gewählt, und im selben Jahr gründete er die Zeitung ‹Die Tat›, das Sprachrohr des Landesrings der Unabhängigen (LdU), den Duttweiler als Partei konstituierte. 1942 folgte die Wochenzeitung ‹Brückenbauer›, das heutige Migros-Magazin.

Dienst an der Gemeinschaft

Mit dem Aufbau wirksamer Hebel und Lautsprecher für sein Geschäft liess es Duttweiler indessen nicht bewenden. So wichtig wie die Erreichung seiner Ziele war ihm der Anspruch, damit etwas zugunsten der Allgemeinheit zu bewirken. Der Glaube an das ‹soziale Kapital› war es, der ihn bewegte, die Migros 1941 zur Genossenschaft umzuwandeln, 1944 die Klubschulen zu gründen, 1957 das Kulturprozent zu schaffen.

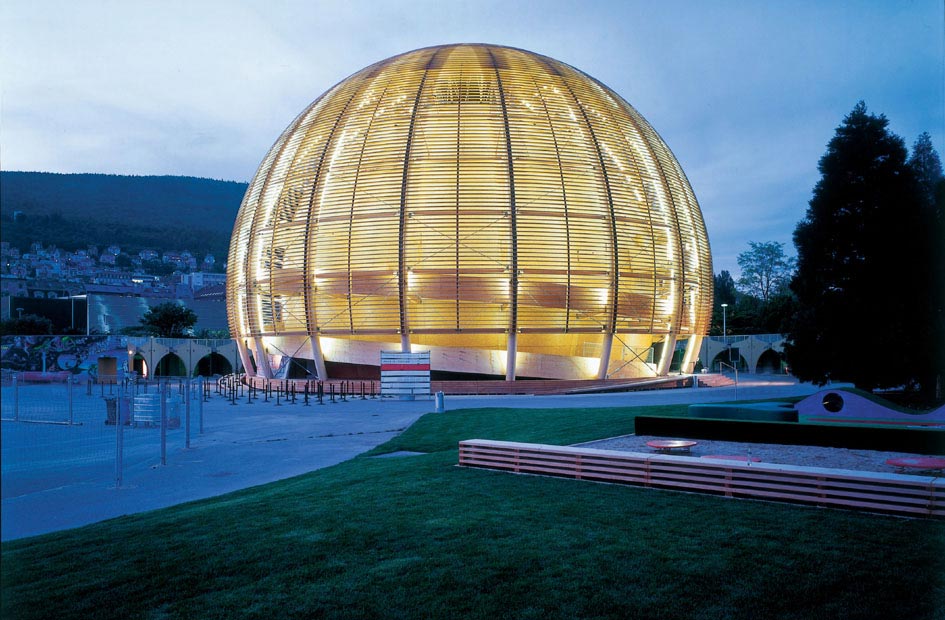

Duttweiler dachte in dieser Hinsicht zeitlebens auch über seinen Tod hinaus. Bereits 1946 überführte das Ehepaar Adele und Gottlieb Duttweiler sein grosses Rüschliker Landgut in eine Stiftung in der Absicht, dereinst hier ein Zentrum für wirtschafts- und sozialpolitische Fragen zu bauen. Das Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) wurde 1963 eröffnet – ein Jahr nach Duttweilers Ableben. Es war der erste unabhängige Think Tank der Schweiz.

Zäh wie die Eibe

Herbert Bolliger als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, Marc Chardonnens, Direktor des Bundesamtes für Umwelt BAFU, sowie Lignum-Direktor Christoph Starck würdigten anlässlich der Enthüllung der Holzstatue in Rüschlikon den Pionier des Detailhandels und stellten den Kontext zum Thema Schweizer Holz her. Konsumentinnen und Konsumenten finden es bei der Migros im Sortiment von Do it + Garden, wo eine ganze Menge Produkte das ‹Herkunftszeichen Schweizer Holz› trägt.

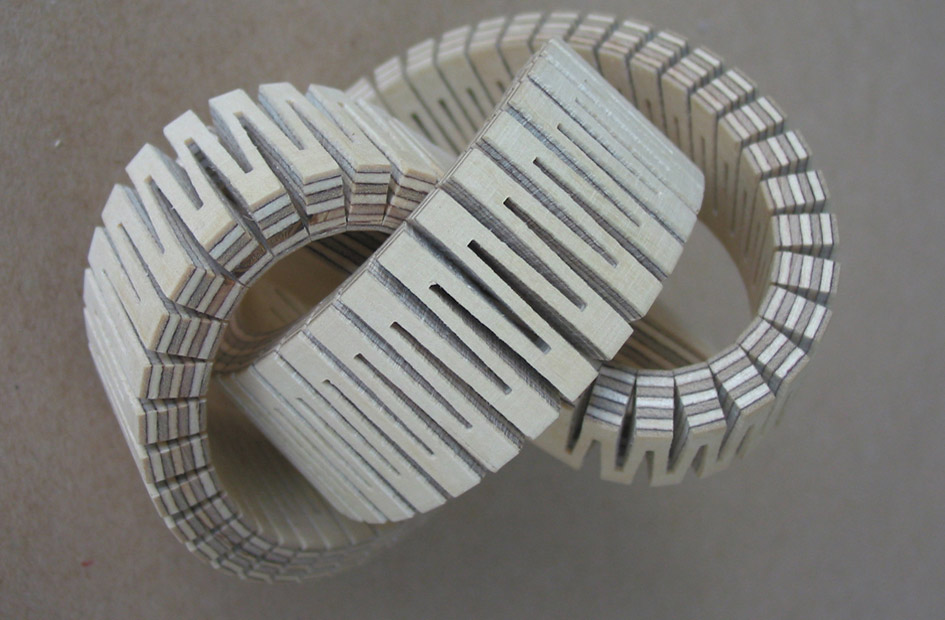

Die Statue von Gottlieb Duttweiler, als mittlerweile 16. Werk für die Aktion #WOODVETIA vom Zürcher Künstler Inigo Gheyselinck gefertigt, geht Ende 2018 in den Besitz der Migros über. Bis dann ist sie an verschiedenen Orten der Schweiz zu sehen und ruft zur Nutzung des natürlichen Rohstoffs aus unseren hiesigen Wäldern auf. Entstanden ist die Figur aus einer etwa hundertjährigen Eibe vom Zürcher Üetliberg, wo sich aussergewöhnlich viele dieser Bäume finden. Ihr Holz ist zäh, dauerhaft und elastisch – was bestens zu ‹Dutti› passt.

Link www.woodvetia.ch | Making of Duttweiler